Natur und Technik für den Pflichtschulabschluss: Das Leben

Die Merkmale des Lebens

[Bearbeiten]Die Kunst einer Definition liegt darin, die Sache mit so wenig Worten und gleichzeitig so genau wie möglich zu beschreiben. Nehmen wir das Beispiel eines Stuhls. Alle wissen, was ein Stuhl ist. Wie können wir aber so genau wie möglich den Begriff „Stuhl“ definieren? In diesem Fall ist die Beschreibung von Merkmalen nicht ausreichend. Manche würden z.B. sagen, dass ein Stuhl vier Beine hat. Vier Beine haben allerdings auch Tiere. Andere wiederum würden sagen, dass ein Stuhl eine Lehne hat. Es gibt aber dann Stühle, die nicht unbedingt eine Lehne haben. Eine relativ genaue Definition wäre: Ein Stuhl ist ein Gegenstand, der von Menschen hergestellt wird, mit dem Ziel, dass Menschen darauf sitzen.

Das Leben kann man nicht so leicht mit einer solchen allgemeinen Satz definieren. Daher benutzen wir für die Definition des Lebens seine Merkmale:

- Wechselwirkung mit der Umwelt (Energie-, Stoff- und Informationsaustausch, ggf. Bewegung).

- Entwicklung: Wachstum und Zerfall, Organisiertheit und Selbstregulation.

- Fortpflanzung und Vererbung.

Die Wechselwirkung mit der Umwelt (Energie-, Stoff- und Informationsaustausch) findet fast ständig statt. Energie- und Stoffwechsel findet statt, beispielsweise wenn ein Tier frisst und die Überreste wieder in seiner Umwelt ausscheidet. Informationswechsel bedeutet, dass ein lebendiges Wesen auf Reize der Umwelt reagiert und selber die Umwelt beeinflusst. Das ist Kommunikation. Diese Merkmale betreffen die Beziehung des Organismus zu seiner Umwelt.

Wachstum und Zerfall bedeutet, dass der Organismus selber immer größer wird und dann, in der Regel nachdem er stirbt, wieder zu den Grundelementen zerfällt. Allerdings findet innerhalb eines Organismus ständig Wachstum und Zerfall statt. Ständig sterben die Zellen in einem Organismus aus und vermehren sich wieder. Organisiertheit bedeutet, dass jeder Organismus aus mehreren Organen besteht. Jedes Organ ist für eine Funktion zuständig, die für das Überleben des Organismus notwendig ist. Selbstregulation bedeutet, dass der Organismus so reagiert, damit er weiter im Leben bleibt. Wenn es kalt ist, fängt ein Tier beispielsweise zu zittern an und sucht nach einem warmen Platz. Diese Merkmale betreffen den Organismus selbst und wie er sich entwickelt.

Fortpflanzung: Ein lebendiges Wesen kann sich reproduzieren. Ein Grundmerkmal dieser Reproduktion ist die Vererbung. Die Eigenschaften werden von den Vorfahren zu den Nachfahren durch DNA übertragen. Ein Esel kann keine Pflanze gebären, der Storch zeugt keine Babys und eine Pflanze bringt keine Bakterien und keine Tiere hervor. Diese Merkmale betreffen den Organismus als Kontinuität über mehreren Generationen.

Jedes von diesen Merkmalen ist für die Definition des Lebens notwendig aber nicht ausreichend. Wechselwirkung von Energie und Stoffen macht auch ein Auto, ohne lebendig zu sein. Fortpflanzung im weiteren Sinn macht auch ein Kopiergerät oder ein Computervirus wieder ohne lebendig zu sein. Wachstum und Zerfall wird bei jedem Gebäude beobachtet, Selbstregulation kann man bei der Regulierung der Temperatur in einem Haus feststellen. Alle diese Sachen sind aber doch nicht lebendig. Die vollständige Definition des Lebens ergibt sich daher nur, wenn alle diese Merkmale einbezogen werden und keines ausgelassen wird.

- Typische Lebewesen

-

Tier

-

Pflanzen

-

Pilze

-

Protista

-

Bakteria

Die Zelle

[Bearbeiten]Definition und Teile einer Zelle

[Bearbeiten]Wenn wir Blut spenden, erfahren wir oft, dass das Blut aus weißen und roten Blutkörperchen als auch aus Blutplättchen besteht. Die Blutkörperchen sind sogenannten "Zellen", die Blutplättchen hingegen Zellenteile. Was ist aber eine Zelle und woraus besteht sie?

Eine Zelle ist die kleinste lebende Einheit aller Organismen. Ein Organismus in der Biologie ist alles, was lebendig ist. Das Leben wird durch seine Merkmale definiert: Jedes lebendiges Wesen ist in ständiger Wechselwirkung mit seiner Umwelt (Energie-, Stoff- und Informationsaustausch, ggf. Bewegung), entwickelt sich auch ständig (durch Wachstum und Zerfall, Organisiertheit und Selbstregulation) und reproduziert sich (wobei seine Merkmale vererbt werden).

Ein lebendiges Wesen (Organismus) kann ein- oder mehrzellig sein. Der menschliche Körper besteht aus vielen vielen Zellen, die sich in Verbindung befinden und miteinander Kommunizieren. Er ist mehrzellig. Ein Bakterium hingegen hat nur eine Zelle (Einzeller) und ist daher sehr klein (man kann es nur mit einem Mikroskop sehen).

Das Wort Organismus stammt aus dem griechischen Wort Organ („Werkzeug“). Jeder Organismus (auch ein Bakterium) besteht aus mehreren Teilen. Jeder davon hat eine gewisse Funktion, die für den ganzen Organismus notwendig ist. Die Teile eines Mehrzellers nennt man Organen (sie bestehen aus mehreren Zellen), die Teile einer Zelle Zellorganelle. Eine Zelle kann verschiedene Zellorganelle beinhalten, je nach Funktion und Zugehörigkeit (z.B. ob die Zelle einer Pflanze oder einem Tier gehört).[1]

Eine tierische Zelle (Bild) weist folgende Teile auf:

- Eine äußere Membran (8) (sie ist die „Haut“ der Zelle und dient der Zellenschutz und dem Austausch von Substanzen).

- Das Cytoplasma (das Innere der Zelle).

- Ribosomen (die sich in freiem Zustand (7) oder z.B. an der Wand des endoplasmatischen Retikulums (12) befinden und wo die Proteinen produziert werden, die für die Funktion und Aufbau der Zelle notwendig sind).

- Das endoplasmatische Retikulum (etwas wie Rohre, die die verschiedenen Teile der Zelle verbinden und als Basis für die Produktion und Transport von Proteinen funktionieren). Es gibt das raue ER (2), mit Ribosomen, und das glatte (4), ohne Ribosomen.

- Den Golgi Apparat (3) (etwas wie kleine Zysten, die vor allem dem Transport der Proteinen dienen).

- Einen in einer Doppelmembran eingehüllten Zellkern (1) (wo das DNA ist, also die Information für die Funktion und die Vermehrung der Zelle)

- Mitochondrien (5) (wo die Energie produziert wird) und

Im Bild sieht man dazu:

- Lysosomen und Peroxisomen (6), die die Verdauungs- und Entgiftungsorganellen der Zelle darstellen

- Eine geißelförmige (10) und eine Haarförmige (11) Struktur der Membran, die bei manchen Zellen zur Fortbewegung dienen.

- Das Cytoskelett (9), eine Art von Gerüst, das der Stabilisierung der Zelle und ihrer Form dient.

Pflanzenzellen haben dazu folgende Teile:

- eine Zellwand (eine weitere dickere „Haut“ außerhalb der Membran, die dem Schutz der Zelle dient).

- Chloroplasten (wo die Energie der Sonne aufgefangen und in Molekülen gespeichert wird).

- Vakuolen (größere Organellen, die dem Gleichgewicht von Substanzen in der Zelle dienen).

- Typische Zellen

-

Tierische Zelle

-

Pflanzenzelle

-

Bakterium

-

Zellen (Mikroskopbild)

Die Evolution der Zelle

[Bearbeiten]Laut der Evolutionstheorie gab es am Anfang kein Leben auf der Erde. Die ersten Zellen sind vor ca. 4 Milliarden Jahren erschienen. Diese hatten eine ganz einfache Struktur. Sie hatten zwar eine Membran aber keine Zellorganellen. Sie konnten sich reproduzieren, also sie hatten auch DNA.

Ungefähr vor 2,4 Milliarden Jahren ist eine Atmosphäre mit Sauerstoff entstanden. Der Theorie nach wurde dieser Sauerstoff von einzelligen Organismen ohne Zellkern produziert. Sie ähnelten den Cyanobakterien. Ca. 400 Millionen Jahre später sind die erste Zellen mit Kern erschienen. Die ersten Mehrzeller sind vor 800 Millionen Jahren erschienen. Die Zellen der Mehrzeller haben einen Kern. Mehrere Zellen formen in größeren Organismen sogenannte Organe. Jedes Organ erfüllt eine gewisse Funktion. Die Zellen jedes Organs haben sich an diese Funktion angepasst.

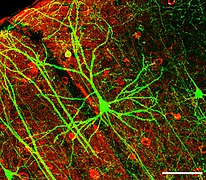

- Zellen passen sich an ihrer Funktion an

-

Kyanobakteria

-

Halobakteria

-

Archaea

-

Zwiebelwurzelzellen

-

Blattzellen

-

Blutzellen

-

Nervenzellen

-

Muskelzellen

Die Zelle als Metapher

[Bearbeiten]Die Beschreibung der Zelle widerspiegelt oft eine gewisse Ideologie. Manche haben den Kern als den wichtigsten Teil der Zelle beschrieben, der die Zelle organisiert und die Befehle für ihre Funktion gibt. Das entspricht dem Bild einer von einer zentrale Staatsgewalt oder sogar von einem König regierte Gesellschaft. Im Nachhinein hat man festgestellt, dass der Kern sehr stark von äußeren Faktoren beeinflusst wird, was vielmehr dem Bild einer direkten Demokratie entspricht. In diesen Beispielen kann die Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und Ideologie festgestellt werden.

Evolution

[Bearbeiten]

Die Evolutionstheorie basiert auf die Annahme, dass die verschiedenen Arten sich an ihrer Umwelt anpassen und dadurch sich ändern. Eine weitere Kernhypothese ist, dass das Leben auf der Erde sich vor Milliarden Jahren von nicht lebendigen Stoffen unter bestimmten Bedingungen entwickelt hat. Heutzutage sind diese Bedingungen allerdings nicht vorhanden. Lebendiges kann daher heutzutage nur vom Lebendigen durch Fortpflanzung entstehen.

Nach der Evolutionstheorie sind am Anfang ganz einfache einzellige bakterien-artige Organismen entstanden, die sich reproduzieren könnten. Über Milliarden von Jahren haben sich diese Organismen durch die konstanten Änderungen der Konditionen auf der Erdoberfläche zu den heutigen Organismen entwickelt. Wichtige Begriffe in der Evolutionstheorie, sind u. A. die Selektion, die Vererbung, die Konkurrenz. Fossilien und Biodiversität spielen ein zentrale Rolle bei der Fundierung der Theorie.

- Fossilien: Fossilien belegen die Evolutionstheorie

Selektion

[Bearbeiten]Ein Grundbegriff der Evolutionstheorie ist die Selektion. Die Darwinfinken (eine Art von Vogel) dienen als gutes Beispiel. Darwin hatte auf den Galapagos Inseln verschiedene Varianten dieser Vogelart beobachtet. An einem Insel war der Schnabel der Vögel etwas breiter. Somit konnten diese Vögel besser Pflanzensamen fressen. Diese Samen waren auf ihrer Insel leicht zu finden. Bei anderen Vögel auf einer anderen Insel wieder war der Schnabel kleiner und länglich und damit für die vorhandenen Insekten geeigneter. Eine weitere Art lebte auf einer Insel, wo Insekten im Stamm der Bäume gelebt haben. Der Schnabel dieser Vögel war auch angepasst, er war lang und fester. Somit konnten sie den Baum picken.

Darwin kannte ähnliche Vorgänge in seiner Heimat, England: Es ging hier nicht um eine natürliche Selektion, sondern um eine von Menschen gesteuerten Selektion. Bauer haben nach der Ernte jedes Jahr die Pflanzen ausgewählt, die den reichsten Ertrag hatten. Die Samen dieser Pflanzen wurden dann für die Saat des nächsten Jahres benutzt. Die Menschen haben beobachtet, dass dadurch die Ernte in Allgemeinem reicher wurde, bis zu einer gewissen Grenze.

- Darwin kam auf die Idee der Selektion auf den Galapagos Inseln

-

Darwinfinken

-

Finkenevolution

-

Darwin

-

Galapagos

-

Chromosomen

Die Merkmale der Organismen, also ihre Erscheinungsbild, werden in Biologie auch Phänotyp genannt. Später wurde festgestellt, dass sich die Information für die Merkmale in den Zellen der Organismen befindet, nämlich in der DNA (auch Genotyp genannt). Eine zufällige Änderung der DNA kann aus verschiedenen Gründen stattfinden. Eine solche Änderung kann zu einer Änderung des Phänotyps führen (auch wenn dies nicht immer der Fall ist). Im Beispiel mit den Darwinfinken, hat eine Änderung der DNA zu einer anderen Art Schnabel geführt. Wenn die neue Art Schnabel an die Umgebung des Vogels angepasst war, hatte dieser Vogel mehr Chancen sich zu reproduzieren. Wenn er sich auch tatsächlich mehr reproduziert hatte, dann waren die Vögel mit besser angepassten Schnabel immer mehr und mehr, bis irgendwann sie fast die einzigen an diesem Ort waren.

Der Genotyp und der Phänotyp können sich auch durch Mischung von DNA bei der Reproduktion von Lebewesen ändern. In unserem Beispiel: Wenn sich ein Finken mit langem und ein Finken mit breitem Schnabel (weiblich und männlich) reproduzieren, kann möglicherweise ein Finken mit einer neuen Art Schnabel entstehen, der an der Umgebung besser angepasst ist (oder auch nicht). Die Selektion hat also sowohl mit den Merkmalen des Organismus zu tun, als auch mit seiner Umgebung (seine sogenannte ökologische Nische[2]).

Wir können die Selektion durch die folgenden Schritte beschreiben:

- Eine Änderung des Erbguts (des Genotyps) ist notwendig. Eine solche Änderung kann durch Mutation (Änderung des DNA) oder Kombination von Erbgut stattfinden. Wenn diese Änderung auch zu einer Änderung der Merkmale (des Phänotyps) mundet, dann kann die Selektion stattfinden. Bei den Darwinfinken haben Mutationen zu einer Änderung der Form des Schnabels geführt.

- Es kann sein, dass sowohl die alten als auch die neuen Merkmale genau so gut an ihrer Umwelt angepasst sind. Dann findet in der Regel keine Selektion statt. Es kann aber auch sein, dass das Merkmal für das Überleben des Organismus wichtig und dass eine Variation des Merkmals besser an die Umwelt angepasst ist. Manche Finken haben z.B. einen Schnabel, der für das Fressen von Insekten besser angepasst ist. Bei manchen anderen Finken wieder ist der Schnabel mehr für Samen geeignet.

- Wenn die Organismen mit dem besser angepassten Merkmal sich reproduzieren können, dann können sich auch sie mit höheren Wahrscheinlichkeit reproduzieren. Nach mehreren Generationen ist es möglich (aber nicht unausweichlich), dass fast ausschließlich diese besser angepassten Organismen überleben.

Selektion wird oft missverstanden. Es geht hier nicht um ein absolutes Prinzip, sondern um eine Möglichkeit. In der Regel überleben die in einem Merkmal besser angepassten Organismen doch nicht als einzige. Es kann bspw. auch sein, dass sie in anderen Merkmalen weniger angepasst sind. In der Regel leben mehrere Organismen mit fast der gleichen ökologischen Nische[2] nebeneinander, auch wenn manche davon in vielerlei Weisen besser angepasst sind. Das macht in Hinsicht des Überlebens einer Art auch deshalb Sinn, weil die Lebensbedingungen veränderlich sind. Eine Vielfalt erhöht daher die Wahrscheinlichkeit des Überlebens.

Die mendelschen Regeln

[Bearbeiten]Mendel war ein Priester an einem christlichen Kloster. Er hat bestimmte Merkmale von Erbsen- (und anderen) Pflanzen über Pflanzen-Generationen hinweg beobachtet. Er hat diese Merkmale statistisch ausgewertet und festgestellt, dass oft bestimmte Regeln bei der Vererbung von Merkmalen gelten. Er hat daher vermutet, dass die Merkmale durch bestimmten Prozesse von einer Generation der nächsten übergeben werden. Daher gilt Mendel als Begründer der Genetik. Einige Jahrzehnten später wurde seine Arbeit von weiteren Forschern bestätigt. Noch weitere Jahrzehnten später würde mit der Entdeckung von DNA auch der molekulare Mechanismus der Vererbung entdeckt. Die Regeln der Vererbung sind allgemein komplexer. Die Regeln von Mendel stellen einen Teil dieser Regeln dar.

Die Genetik-Theorie besagt, dass das DNA-Molekül aus mehreren kleineren Teilen besteht, die sogenannten Genen. Jedes Gen ist für die Produktion eines Proteins zuständig. Jedes Protein kann ein oder mehrere Merkmale beeinflussen. Umgekehrt kann ein Merkmal von einem oder mehreren Genen bestimmt sein. Mendel hat Regeln für Organismen entdeckt, die für ihre Reproduktion zwei Vorfahren („männlich“ und „weiblich“) brauchen. In diesen Organismen ist fast immer nicht ein einziges Gen sondern ein Genpaar für die Produktion eines Proteins zuständig. Ein Gen wird von einem Vorfahren und das andere Gen vom anderen Vorfahren geerbt. Die mendelschen Regeln gelten bei Merkmalen, die von einem einzigen Genpaar bestimmt wird. Mendel hat auch entdeckt, dass es einen dominant-rezessiven und einen intermediären Vererbungsvorgang gibt.

| Dominant-rezessiver Erbgang (wie er z. B. bei der Blütenfarbe der Erbsenpflanze auftritt) |

Intermediärer Erbgang (wie er z. B. bei der Blütenfarbe der Wunderblume auftritt) |

|

|

|

Bei dem dominant-rezessiven Vererbungsvorgang gibt es zwei Arten von Genen für das gleiche Merkmal, hier für die Farbe der Erbsenblüten. Ein Gen ist dominant, hier das Gen für die rote Farbe. Dominant bedeutet hier, dass dieses Gens das Merkmal bestimmt. Wenn ein Gen für die rote Farbe im Genpaar präsent ist, dann wird die Blüte rot sein, auch wenn das andere Gen des Genpaars ein weiß-Farbe-Gen ist. Ein weiß-Farbe-Gen ist damit rezessiv. Damit die Erbsen eine weiße Blüte haben, müssen beide Gene des Genpaars weiß-Farbe-Gene sein. Um den Erbgang zu beobachten, brauchen wir am Anfang Erbsenpflanzen mit reinerbigen Genen. Beide Gene müssen entweder weiß-Farbe-Gene oder rot-Farbe-Gene sein. Damit haben wir zwei Erbsenpflanzen, die entsprechend weiß (Blume A) und rot (Blume B) sind.

|

Bei dem intermediären Vererbungsvorgang gibt es auch zwei Arten von Genen für das gleiche Merkmal, hier für die Farbe der Wunderblumeblüten. Kein Gen ist hier dominant und sie bestimmen das Merkmal zusammen. Wenn zwei rot-Farbe-Gene präsent sind, dann ist die Farbe der Blüte rot. Wenn zwei weiß-Farbe-Gene präsent sind, dann ist die Farbe der Blüte weiß. Wenn ein rot-Farbe-Gen und ein weiß-Farbe-Gen präsent sind, dann ist die Farbe der Blüte gemischt, also rosa. Um den Erbgang zu beobachten, brauchen wir am Anfang Erbsenpflanzen mit reinerbigen Genen. Beide Gene müssen entweder weiß-Farbe-Gene oder rot-Farbe-Gene sein. Damit haben wir zwei Erbsenpflanzen, die entsprechend weiß (Blume A) und rot (Blume B) sind.

|

| Die Verhältnisse hier sind statistisch bedingt. Sie werden von einer sogenannten Binomialverteilung bestimmt. Sie sind damit Durchschnittswerte. Wenn wir von zwei Pflanzen mit reinerbigen Genen, vier bekommen, werden die Ergebnisse unterschiedlich sein und nicht wie hier dargestellt. Was hier gezeigt wird, ist das Ergebnis einer statistischen Auswertung, die auch Mendel in seinen jahrelangen Beobachtungen festgestellt hatte. | |

Die Gene sind Teile der sogenannten Chromosomen. Die Chromosomen sind Teile des DNA. Die Chromosomen können wir mit einem starken Mikroskop unter bestimmten Bedingungen beobachten, auch weil das DNA-Molekül extrem groß (relativ zu einem Atom) ist.

- Chromosomen

-

Chromosomen einer Pflanze

-

menschliche Chromosomen

-

Chromosomen eines Wurms

Fundierung der Evolutionstheorie

[Bearbeiten]Die wichtigsten Beobachtungen, die die Evolutionstheorie unterstützen, sind Fossilien und Biodiversität.

Fossilien sind Überreste von Lebewesen, die mehr als 10000 Jahre alt sind. Ihr Alter wird mit Methoden der Physik bestimmt (z.B. mit Hilfe von radioaktivem Kohlenstoff). Diese Methoden basieren auf die Messung des Prozentsatzes von sogenannten Isotopen eines Stoffes (eines Elements). Nehmen wir das Beispiel von Kohlenstoff. Kohlenstoff hat drei sogenannten Isotopen, die in einem lebendigen Organismus in einem bestimmten Anteil vorkommen: C14(weniger als 0,1%), C13 (etwa 1%) und C12 (fast 99%). Wenn ein Organismus stirbt, wird in seinen Überreste der Anteil von C14 immer weniger. In etwa 6000 Jahren halbiert sich dieser Anteil. Wenn wir also den Anteil von C14 messen, können wir ungefähr wissen, wann dieser Organismus gelebt hat. Mit Hilfe dieser Methode und Isotopen von weiteren Stoffen können wir das Alter von Organismen und Gesteine weit in der Vergangenheit messen.

Wird einmal das Alter bestimmt, können wir in der Wissenschaft verstehen, wie die Evolution stattgefunden hat. Wir finden bspw. keine Fossilien von Tieren oder Pflanzen vor eine Milliarde Jahren, Fossilien von Bakterien hingegen schon. Die Fossilien weisen eine bestimmte Reihenfolge und eine zeitliche Entwicklung aus. Somit können wir verstehen, wie die Organismen von einzelligen zu den heutigen Organismen der Reihe nach entwickelt haben.

Die Wissenschaften, die sich mit der Theorie der Evolution bzw. mit Fossilien beschäftigen, werden Evolutionsbiologie bzw. Paläontologie genannt.

Der Begriff Biodiversität wird in der Biologie angewendet, um die Vielfältigkeit der Merkmale der Organismen zu beschreiben. Organismen der gleichen Art können kleinere oder größere Unterschiede beim gleichen Merkmal aufweisen. Andererseits können Organismen von manchmal sehr unterschiedlichen Arten gleiche Merkmale aufweisen. Die Biodiversität an einem Ort wird als desto größer eingeschätzt, je mehr es unterschiedliche Arten an diesem Orten gibt. Der Begriff der Biodiversität kann sich auch auf eine bestimmte Spezies beziehen. Je mehr es unterschiedliche Variationen dieser Spezies gibt, desto größer ist ihre Biodiversität. Genauso kann Biodiversität die Vielfalt der Ökosysteme auf der Erde beschreiben.

Biodiversität ist laut der ökologischen Theorie ein entscheidender Faktor für das Überleben eines Ökosystems. Für die Menschen ist sie extrem wichtig. Ein Beispiel stellt die Ernährung des Menschen dar. Obwohl es tausende essbare Pflanzen gibt, wird unsere Ernährung auf etwa 30 begrenzt. Besonders bei Monokulturen[5] sind die Pflanzen extrem empfindlich, wenn eine Krankheit vorkommt. Wenn unterschiedliche Pflanzen angebaut werden, kann möglicherweise eine oder mehrere davon resistent der Krankheit gegenüber sein. Dies kann die Ausbreitung der Krankheit begrenzen. Daher gibt es Versuche, nicht nur Samen von verschiedenen Arten aufzubewahren, sondern auch die unterschiedlichsten Arten womöglich gemischt zu kultivieren. Besonders bei der sogenannten Permakultur ist dieses Merkmal ausgeprägt. Es gibt auch unabhängige Samenbanken, die für die Permakultur wichtig sind.

- Unterschiede beim gleichen Merkmal (Farbe der Blüte)

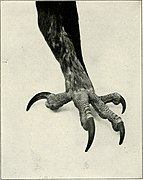

- Ähnliches Merkmal („Fuß“) bei unterschiedlichen Organismen

-

Mensch und Hund

-

Katze

-

Iguana

-

Vogel

-

Spinne

| Evolution und Biodiversität am Beispiel der Krokodile |

|---|

|

|

| In Fossilien können wir die langsame Entwicklung von Vorfahren des Krokodils bis zum heutigen Tieren beobachten. Die Zahlen zeigen Millionen Jahren vor heute. |

|

|

| Es gibt heutzutage etwa 15 unterschiedliche Arten von Krokodilen. Dies zeigt ihre Biodiversität und wie die Tiere an ihrer Umwelt angepasst sind.[6] |

Evolution als Metapher

[Bearbeiten]Sprache oder vom Verständnis her sein

Eine missverstandene Deutung des Selektionsprinzips wurde in der Vergangenheit (und wird immer noch in anderen Formen) auf die Gesellschaft übertragen.[7] Es wurde (und wird) oft behauptet, dass die Unterdrückung durch den Mächtigsten notwendig und unvermeidlich sei, quasi von Gott oder von Natur durchgesetzt. Wissenschaftler haben früher gedacht, dass es eine starke „Menschenrasse“ geben kann, die den anderen Menschen und der Natur überlegen ist. Dabei besagt das Selektionsprinzip nicht, dass das stärkste Lebewesen überlebt, sondern das am besten angepasst. Die Beobachtungen in der Natur zeigen allerdings, dass nicht mal diese Aussage richtig ist und dass i.d.R. besser und weniger gut angepasste Lebewesen nebeneinander die gleiche ökologische Nische teilen können, auch wenn sie in Konkurrenz treten. Wissenschaftler und politischer Denker haben in der Vergangenheit diese Beobachtungen ignoriert. Sie haben die Wissenschaft gefälscht, um ihre Ideologie zu unterstützen. Sie haben auch die Autorität der Wissenschaft ausgenutzt und Techniken der Propaganda angewandt, um die Völker von dieser Ideologie zu überzeugen.

Die falsche Deutung des Selektionsprinzips ist nicht das einzige Problem bei dieser Ideologie. Die menschliche Gesellschaft ist dazu doch etwas Besonderes. Die in der Natur beobachteten Phänomene können nicht auf die Gesellschaft problemlos transferiert werden. Außerdem sind die Wissenschaftler und ihrer Beobachtungen oft von der Ideologie der Gesellschaft beeinflusst. Daher kann man nicht sicher sein, ob die wissenschaftliche Deutung der Phänomene der Wirklichkeit entspricht. Eine Möglichkeit diese Schwierigkeiten zu überwinden, wäre, die Wissenschaftler ausreichend in den Themen Propaganda und Wissenschaftstheorie auszubilden und eine moralische Haltung gegen Ausbeutung (von Menschen und Natur) und für eine (auch selbst-) kritische Haltung zu kultivieren. Ob dies der Fall ist, bleibt heutzutage immer noch eine offene Frage.

Ökologie

[Bearbeiten]Ökologie ist ein Teilgebiet der Biologie. Sie erforscht die Beziehungen der verschiedenen Organismen (Lebewesen) zueinander und zu ihrer Umwelt (beispielsweise warum die Wasserorganismen im Winter nicht im Wasser erfrieren). Im Alltag wird das Wort für eine nachhaltige Weltanschauung benutzt, die der Umwelt schonend ist (Umweltschutz). In Ökologie (als Teilgebiet der Biologie) sind die Evolution und die Nahrungsketten wichtige Begriffe. Die Bedeutung der Ökologie weitet sich allerdings über das wissenschaftliche Feld hinaus.

Ökologische Nische

[Bearbeiten]Ökologische Nische ist alles, was das Überleben einer Art beeinflusst. In der Umwelt einer Art gibt es biotische und abiotische Faktoren, die das Leben dieser Art beeinflussen. Das Wort Bios ( βιος) bedeutet auf Griechisch „Leben“. Biotische Faktoren sind die lebendigen Organismen, die das leben einer Art beeinflussen. Ein Vogel beispielsweise braucht Insekten und Früchte als Ernährung. Diese sind biotische Faktoren. Allerdings braucht er auch Wasser, Sonne usw., also nicht lebende, sogenannte abiotische Faktoren.

Konkurrenz

[Bearbeiten]

|

|

Wenn mehrere Lebewesen die gleichen Sachen zu überleben brauchen (z. B. die gleiche Nahrung), dann treten sie möglicherweise in Konkurrenz. Wenn die Lebewesen der gleichen Art gehören, wir die Konkurrenz intraspezifisch genannt, unter unterschiedlichen Arten heißt sie interspezifisch. Die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Arten kann (relativ selten) dazu führen, dass am Ende nur die „besser angepasste“ Art überlebt. Dieser Vorgang wird in der Biologie Konkurrenzausschlussprinzip genannt. Wenn z. B. Wölfe und Füchse in einem Ort beide nur Schafe fressen und die Wölfe stärker und klüger sind, dann werden die Füchse nicht Schafe fressen können. Die Wölfe werden die Füchse daran verhindern. Wenn dann Füchse nur Schafe fressen können und keine kriegen, werden sie aussterben. Diese Hypothese allerdings hat sich in der Biologie als relativ schwach erwiesen.

Zunächst einmal sind die Begriffe „stark“ bzw. „klug“ und „schwach“ unzureichend, um solche Phänomene zu beschreiben. Die Evolutionstheorie spricht von Anpassungsfähigkeit. Physikalische oder mentale Stärke bedeuten allerdings nicht unbedingt bessere Anpassungsfähigkeiten. Exzessive Aggression innerhalb einer Spezies bspw. könnte zur seiner Vernichtung führen, auch bei erhöhter Stärke und Intelligenz. Starke Kooperation innerhalb einer Spezies könnte auch ihre Überlebenschancen erhöhen. Also, auch wenn eine Art einer anderen bei einem Merkmal überlegen ist, kann dies bei anderen Merkmalen das Gegenteil sein.

Des Weiteren gibt es die positive Umkehrung des Konkurrenzausschlussprinzips, die Konkurrenzvermeidung. Die konkurrenzschwächere Art (im vorherigen Beispiel die Füchse) hat doch die folgenden Alternativen, die das Überleben der Art ermöglichen. Sie kann einen anderen Ort um zu leben finden (umziehen, räumliche Trennung), sich in einer anderen Zeit als die konkurrenzstärkere Art ernähren (wenn die Wölfe tagsüber fressen, dann können die Füchse in der Nacht fressen, zeitliche Trennung), eine andere Nahrung wählen (die Füchse können Hasen statt Schafe fressen) oder auch andere Stärken entwickeln und ihre Fähigkeiten anpassen (die Füchse können schneller und stärker werden, evolutionäre Anpassung).

Noch dazu, auch wenn zwei Arten genau die gleiche Nahrung brauchen, gibt es weitere Möglichkeiten, diese Nahrung zu teilen. Ein Beispiel sind Löwen und Geier. Geier fressen die Überreste der Nahrung der Löwen. Auch Pflanzen, die die gleichen Stoffen aus dem Boden brauchen, können nebeneinander überleben. Selbstverständlich gibt es auch Fälle, wo die Präsenz einer Art zur Unterdrückung der Menge einer anderen Art führt, manchmal bis zu ihr Aussterben. Gleichgewicht und Austausch sind allerdings die Regel für die Arten, die in einem Ökosystem leben.

Mathematische Modelle und Simulationen, die das Aussterben von einer weniger angepassten Art voraussagten, haben sich in der Praxis oft als unzureichend erwiesen. Ökologische Systeme sind relativ komplex und weisen möglicherweise ein chaotisches Verhalten auf (nach der Chaos-Theorie). Konkurrenz tritt zwar in der Natur auf, führt allerdings i.d.R. zu immer ändernden Gleichgewichtssituationen.

Stoffkreislauf

[Bearbeiten]

Kreislauf bedeutet allgemein eine regelmäßig wiederkehrende Abfolge von Ereignissen. Mit einfacheren Worten beschreiben: Wir haben etwas am Anfang. Dieses „Etwas“ ändert sich. Nach einer Reihe von Änderungen, haben wir am Ende das Gleiche wie am Anfang. Wenn sich diese Reihe von Änderungen sich wiederholt, dann haben wir einen Kreislauf. Das „Etwas“, das sich beim Stoffkreislauf ändert, ist eine chemische Verbindung (ein „Stoff“). Diese ändert sich zu einer anderen chemischen VErbindung. Nach eine Reihe von Änderungen haben wir die gleiche Verbindung wie am Anfang. Wenn sich diese Reihe von Änderungen der chemischen Verbindung sich wiederholt, dann haben wir einen Stoffkreislauf.

Beispielsweise wird Kohlendioxid und Wasser von Pflanzen aufgenommen, in Zucker oder ähnliche Moleküle umgewandelt und dann von Tieren oder Bakterien wieder in Kohlendioxid und Wasser umgewandelt. Wir haben daher am Anfang zwei Stoffe (Kohlendioxid und Wasser). Diese werden durch chemische Reaktionen in den Pflanzen zu zwei anderen Stoffen umgewandelt (Zucker und Sauerstoff). Die neuen Stoffen (Zucker und Sauerstoff) werden dann von Tieren als Ernährung benutzt. Sie werden dann durch chemische Reaktionen wieder zu den Anfangsstoffe umgewandelt (Kohlendioxid und Wasser). Dieser Prozess wiederholt sich ständig, daher haben wir einen Kreislauf, auch wenn er nur aus zwei Schritten besteht.

Im Prozess des Stoffkreislaufs werden drei verschiedene Arten von Lebewesen definiert: Produzenten, Destruenten und Konsumenten.

Lebewesen, die aus anorganischen Stoffen neue organische Masse aufbauen werden als Produzenten bezeichnet. Das sind fast ausschließlich die Pflanzen. Die Pflanzen sind also Lebewesen. Sie nehmen anorganische Stoffe, Stoffe also, die man auch in nicht lebendigen Organismen finden kann. Genauer benutzen die Pflanzen vor allem Wasser und Mineralien aus der Erde und Kohlendioxid aus der Luft. Dadurch bauen sie organische Masse auf. Aus nicht Lebendigen bauen sie etwas lebendiges auf. Was die Pflanzen aus Wasser, Mineralien und Kohlendioxid machen, ist die Pflanzen selbst. Sie wandeln diese Substanzen zu Teilen der Pflanzen um. Dafür wenden sie die Energie der Sonne an.

Die von den Produzenten gebildete Biomasse wird von Destruenten („Zersetzern“) wieder in anorganische Stoffe mineralisiert. Destruenten sind weit überwiegend Bakterien und Pilze. Die Bakterien und die Pilze nutzen die Pflanzen als Energiequelle. Sie bauen die Pflanzen ab. Die Biomasse (einst lebendiger Stoff) sind die Pflanzen. Die Bakterien und die Pilze wandeln die Stoffe, die mal lebendig waren (also die Biomasse), zu nicht lebendigen (sogenannten anorganischen) Stoffen wieder um (also zu Wasser, Mineralien und Kohlendioxid). Dafür verbrauchen sie Energie aus ihrer Nahrung.

Das einfachste denkbare Ökosystem besteht also aus einem Produzenten und einem Destruenten. Fast alle Ökosysteme weisen neben diesen Gruppen noch Konsumenten auf. Konsumente sind vor allem die Tiere. Diese bauen organische Masse (also den Körper des Tiers) aus anorganischen und organischen Stoffen auf (z. B. aus anorganischem Wasser und Sauerstoff und organischen Stoffen aus ihrer Nahrung, die aus Pflanzen bzw. anderen Tieren besteht) . Tiere verbrauchen dafür Energie aus ihrer Nahrung (im Gegensatz zu den Pflanzen, die ihre Energie von der Sonne gewinnen). Allerdings bauen Tiere (und Konsumente allgemeiner) die Biomasse nicht vollständig zu anorganischen Stoffen ab. Das machen die Destruenten.

-

Produzent

-

Destruent

-

Konsument

Regelung der Populationsdichte

[Bearbeiten]Die Populationsdichte zeigt wie eng nebeneinander die Lebewesen einer Art an einem gewissen Ort leben. Wenn an einem Ort die Anzahl der Lebewesen einer Art mit der Zeit mehr wird, dann steigt entsprechend auch die Populationsdichte dieser Art (und umgekehrt). Die Populationsdichte wird von mehreren Faktoren beeinflusst.

Die Menge der Nahrung ist einer der wichtigsten Faktoren, die die Größe einer Population bestimmen. Wenn es viel Nahrung gibt und die Population relativ gering ist, kann das zu einem Wachstum der Population führen. Wenn die Nahrung knapp ist, führt das zu einer Verminderung der Population. Allerdings wird die Menge der Nahrung auch von der Populationsdichte geregelt. Wenn die Population zu groß ist, wird die Nahrung knapper.

Das Angebot geeigneter geschützte Räume für das Aufbringen von Neugeborenen kann genauso wirken. Ein Nest ist ein geschützter Ort, wo ein Vogel seine Eier legt, brütet und die Neugeborene aufziehen kann.

Meisen gehören zu den Vögeln, die Schadinsekten fressen. Ihre Anzahl lässt sich durch Anfügen von Nistkästen erheblich erhöhen. Diese Tatsache können wir bei der Bekämpfung von Schadinsekten in der Agrarwirtschaft zu Nutze machen und damit gefährliche Chemikalien vermeiden.

-

Ein Nest ist ein eher geschützter Raum

-

Eine Meise beim Verlassen eines Nistkastens

-

Pneumokokken können tödlich sein[8]

-

Nacktschnecken beim Salatfressen

Die Populationsdichte hängt auch mit der Anzahl natürlicher Feinde zusammen. In manchen Fällen wurden beispielsweise Goldfische in Seen freigelassen, wo sie keinen Feind hatten. Bald waren diese Seen voll mit Goldfischen. Eine Grenze zu ihren Wachstum setzt in diesem Fall die vorhandene Nahrung.

Für viele Pflanzenfresser (wie z. B. Hasen) sind Fleischfresser (z. B. Füchse) ein natürlicher „Feind“. Füchse fressen Hasen und beschränken dadurch deren Populationsdichte. Allerdings hat dieser Prozess auch seinen Grenzen. Wenn die Hasen zu wenig werden, kann es sein, dass Füchsen nicht mehr so viel zu fressen haben. Dann sterben die Füchsen aus, was zu einer Erhöhung der Populationsdichte der Hasen wieder führen kann.

Natürliche Feinde können nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen, Bakterien usw. sein. Bakterien führen beispielsweise manchmal zu Erkrankungen, die die Populationsdichte stark vermindern können. Der Mensch ist allerdings der größte Feind für die meisten Arten. Durch seine Aktivitäten, besonders im den letzten zwei Jahrhunderten, sind schon mehrere Arten ausgestorben und wird seine eigene Existenz stark bedroht.

Die Populationsdichte selbst spielt auch eine Rolle bei ihrer eigenen Regulation. Eine hohe Populationsdichte kann zu Änderungen des Verhaltens führen und dadurch die Vermehrung einschränken. Manche Nagetiere fressen beispielsweise in solchen Fällen einen Teil ihrer Jungen auf. Die hohe Populationsdichte kann auch Änderungen des Hormonhaushalts verursachen. Das kann dann zu Schwangerschaftsabbrüchen und dadurch zur Beschränkung der Population führen.

Weitere Faktoren haben mit der Umwelt zu tun. Die Temperatur des Ortes, die Feuchtigkeit und andere Merkmale können eine entscheidende Rolle spielen. Nacktschnecken wachsen z. B. in trockenen Regionen Südeuropas kaum. In Nordeuropa hingegen, wo die für sie notwendige Luftfeuchtigkeit hoch ist, können sie für die Landwirtschaft ein großes Problem darstellen.

Der Kreislauf des Wassers

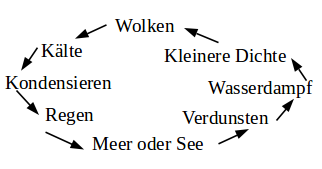

[Bearbeiten]-

Wasserkreislauf in Stichwörtern

-

Das Meer

-

Wasserdampf

-

Wolken

-

Regen

Ein Kreislauf ist ein Prozess, mit mehreren wiederkehrenden Phasen. Das bedeutet: Wir haben einen Anfangszustand. Dann finden Änderungen statt, bis wir den Anfangszustand wieder haben. Das ganze wiederholt sich in einem Kreis mit den gleichen Änderungen. Daher nennt man den Prozess "Kreislauf". In der Natur gibt es viele Kreisläufe, hier werden wir den Kreislauf des Wassers in der Atmosphäre erkunden. Das Bild mit den Stichwörtern kann uns dabei helfen.

Das Wasser im Meer und in den Seen verdunstet. Dadurch entsteht Wasserdampf. Der Wasserdampf steigt auf, weil seiner Dichte kleiner als die Dichte der Luft ist. Hoch in der Atmosphäre hört er irgendwann auf zu steigen. Dann entstehen Wolken. Wenn die Temperatur in den Wolken niedrig genug ist, kondensiert der Wasserdampf wieder. Er wird zum Regen. Der Regen fällt entweder wieder auf die Seen und das Meer oder auf den Boden. Wenn der Regen auf den Boden fällt, formt das Wasser Flüsse. So gelangt das Wasser doch wieder in die Seen oder ins Meer. Manchmal fließt das Wasser sogar unterirdisch.

Wenn die Temperatur sehr niedrig ist, entsteht Schnee anstatt Regen. Unter besonderen Bedingungen kann sogar Hagel entstehen.

Das unterirdische Wasser (Grundwasser) kann auch Quellen formen. Die zwei wichtigsten Formen einer Quelle sind die Schichtquelle und die artesische Quelle. Der Boden besteht aus unterschiedlichen Schichten. Manche sind Wasserdicht, andere wieder Wasserdurchlässig. Das Wasser versickert in einem durchlässigen Schicht und wird dadurch gereinigt. Wenn es eine Wasserdichte Schicht trifft, formt es einen unterirdischen Fluss. Wenn dieser Fluss die Erdoberfläche erreicht, entsteht eine Schichtquelle. Wenn das Wasser zwischen zwei wasserdichten Schichten fließt, kann es die Erdoberfläche an einer Stelle erreichen, die niedriger liegt. Dann entsteht eine artesische Quelle. Bei einer solchen Quelle springt das Wasser wegen des Druckunterschieds nach oben.

Bedeutung der Ökologie

[Bearbeiten]Sprache oder vom Verständnis her sein

Die Ökologie (griechisch οἶκος oikos ‚Haus‘, ‚Haushalt‘ und λόγος logos ‚Lehre‘; also ‚Lehre vom Haushalt‘) ist ursprünglich die Teildisziplin der Biologie, welche die Beziehungen der Lebewesen untereinander und mit ihrer unbelebten Umwelt erforscht. Mit einem wachsenden Umweltbewusstsein in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Begriff weit über den engen naturwissenschaftlichen Rahmen der Biologie hinaus und wird seitdem häufig synonym mit Begriffen wie Umweltschutz bzw. Umwelt verwendet und mit diesen verwechselt.

Ökologie im alltäglichen Sinn des Umweltbewusstseins ist vor allem für den Menschen wichtig, da die Zerstörung der Ökosysteme durch die menschlichen Aktivitäten mit großer Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung des Menschen selbst führen wird.

Dementsprechend hat Ökologie weitgehende Konsequenzen im Alltag. Der technologische Fortschritt strebt das Überleben und eine höhere Lebensqualität des Menschen an. So gesehen darf er auf keinen Fall die ökologische Nische des Menschen zerstören. Daher sollte der Mensch seinen Alltag an die Möglichkeiten dieser Erde und ihrer Ressourcen anpassen: weniger und bewusster konsumieren, die Überbevölkerung vermeiden, Kriegen stoppen, die Energiewende fortsetzen, Ungleichheiten in der Gesellschaft vermeiden usw. usf..

- ↑ Nach einer genaueren Definition sind Zellorganelle nur die Teile einer Zelle, die von einer Membran umgeben werden.

- ↑ 2,0 2,1 Ökologische Nische ist alles,lebendiges oder nicht, was das Überleben einer Art beeinflusst.

- ↑ 3,0 3,1 Diese Tabelle wurde aus dem entsprechenden Wikipedia-Artikel übernommen.

Der erste Vererbungsschritt von der Generation-0 zur Generation-1 wird hier in einem anderen Erbschema dargestellt als die darauf folgende Vererbung von der Generation-1 Generation-2. Das untere ist ein Punnett-Quadrat - ↑ Vorsicht: In diesem Bild werden die Ereignisse größer dargestellt, wenn sie zeitlich näher zu unserer Zeit sind.

- ↑ Monokulturen sind Anbauflächen, wo nur eine Art (bspw. nur Kartoffeln und zwar nur einer bestimmten Art) angebaut wird.

- ↑ Selbstverständlich gehört das Kinderspiel nicht zu diesen 15 Krokodil-Arten.

- ↑ Früher hat der sogenannte „Sozialdarwinismus“ Ideologien wie Eugenik und Nationalsozialismus beeinflusst. Heutzutage bleibt immer noch die Wirtschaftswissenschaft von der Ideologie der Konkurrenz, des ständigen Wachstums und der Unterdrückung der „Schwächeren“ geprägt.

- ↑ Pneumokokken gehören zur Normalflora des Menschen. Sie kommen also oft im menschlichen Körper vor, ohne gefährilch zu sein. Wenn das Immunsystem schwächer ist, können sie trotzdem Pneumonie auslösen. Penicillin ist ein effektives Mittel dagegen.

![Pneumokokken können tödlich sein[8]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Pneumokokken.jpg/258px-Pneumokokken.jpg)