Go/ Taktische Konzepte/ Joseki

Unerfahrene Spieler werden jeden Kampf lange durchdenken, versuchen, alle Alternativen abzuwägen, etc. Somit wird jeder Kampf recht lange dauern. Je erfahrener die Spieler werden, desto mehr Muster sind ihnen vertraut, und sie erkennen Standardfolgen und deren Ausgänge. Besonders für Kämpfe um die Ecken und Seiten des Brettes haben sich viele Standardmuster gebildet, die als Joseki (jap. 定石) bezeichnet werden.

In vielen Büchern werden Joseki als Bestandteil der Eröffnung diskutiert. Zu beachten ist aber, dass sie auch Teil des Mittelspiels sein können, wenn das Brett bereits im Wesentlichen aufgeteilt ist.

Die Anzahl der Variationen ist riesig, so dass eine erschöpfende Kategorisierung unweigerlich ins Chaos führt. Das Diagramm zeigt die möglichen Startpunkte, wobei die fett markierten die am häufigsten[1] gespielten sind.

- A: 3-3 Joseki, Sansan (1%)

- B: 3-4 Joseki, Komoku (43%)

- C: 3-5 Joseki, Mokuhazushi (1%)

- D: 6-3 Joseki, Omokuhazushi (<1%)

- E: 4-4 Joseki, Hoshi (53%)

- F: 4-5 Joseki, Takamoku (1%)

- G: 6-4 Joseki, Otakamoku (<1%)

- H: 5-5 Joseki, Gonogo (1 Spiel von 60 000 :)) )

Gerade als Anfänger ist es schwierig die Spiegelbildlichkeit zu erkennen. Die Nomenklatur mit Ziffern ist uneindeutig. Ein 3-4 Joseki ist natürlich das gleiche wie ein 4-3 Joseki. Es gibt also 8 Schnittpunkte, auf denen ein 3-4 Joseki seinen Ausgang nehmen kann. Eine gute Übung besteht darin, gelernte Zugfolgen zu spiegeln und/oder in einer anderen Ecke nachzulegen.

Angesichts der 55 Möglichkeiten[2] eines ersten Zugs ist die gespielte Bandbreite sehr gering. In älteren Partien findet man hin und wieder den Eröffnungszug auf den(m?) Tengen.

Hier folgt nun eine Übersicht über die am häufigsten[3] gespielten Anfangszüge und ihrer Fortsetzungen gegeben. Natürlich kann dabei auf keine letzte Wahrheit Anspruch erhoben werden. Sie soll lediglich als Orientierung dienen und ist allgemein gehalten. Die Zugentscheidung hängt immer von der Gesamtbrettstellung ab. Was hier als schlechter Zug bezeichnet wird, kann auch richtig sein, aber eben seltener.

Man muss sich klarmachen, dass die Zugfolgen, wenn sie von beiden Seiten korrekt gespielt werden, als Ergebnis für sich genommen ausgeglichen sind. Der Unterschied liegt im Nutzen eines Joseki für die Ganzbrettsituation. Der bessere Spieler nutzt nicht nur Fehler in der Zugfolge aus (was nebenbei gesagt im Spiel oftmals weniger Auswirkung hat), sondern kann vielmehr die gesamte Zugfolge in sein Konzept zwingen. Gute Kenntnis der Joseki sind also immer nur der erste Schritt für eine Verbesserung der Spielstärke.

Eine wichtige Leitfrage bei allen Joseki ist der gute Moment für tenuki. Charakteristisch für die Anfangsphase ist der unsichere Status aller Gruppen. Wer sich zu Beginn darauf versteift, seine Steine 100%ig abzusichern, verschenkt zu viele Steine. Kleine Züge in der Eröffnungsphase können sich im weiteren Spielverlauf bitter rächen.

Eröffnung am 3-3-Punkt

[Bearbeiten]Der Zug auf den 3-3 Punkt ist eine Sicherheitsvariante, die nicht besonders beliebt ist. Verglichen mit den anderen Möglichkeiten haben die Folgezüge eine kleine taktische Bandbreite. Eine Berechtigung hat er, wenn die Spielentwicklung auf ein Kampf um kleine Gebiete hindeutet.

Eckabgrenzungen

[Bearbeiten]

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rösselsprünge sind die bevorzugten Eckabgrenzungen nach einem Sansan. Ein Kosumi auf b oder gar Abgrenzungen auf der zweiten Linie sind schlecht. Abgrenzungen entlang der dritten Linie (a) sind zu passiv, da ein direkter Angriff auf die Ecke ohnehin gut zu verteidigen ist. Weiß wird vornehmlich eine Annäherung auf der vierten Linie spielen (Dia 3) und dann bietet der Keima bzw. Ogeima mehr Möglichkeiten.

Annäherungen

[Bearbeiten]

|

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die Adjektive hoch und tief beziehen sich auf die Linie, auf die Weiß spielt. Allerdings gibt es mehr strategische Gemeinsamkeiten zwischen den nah (W2 mit-0 bzw. 1-1 Abstand) oder fern (W2 mit-0 bzw. 2-1 Abstand) gespielten Annäherungen.

Die nahen Annäherungen benötigen Unterstützung auf der angespielten Seite, um wirkungsvoll zu sein und nicht unter Druck zu geraten. Weiß 4 in Dia kann nur gespielt werden, wenn er auf den markierten Feldern Unterstützung bekommt. Ohne Hilfe muss Weiß sicher auf a spielen mit geringem Gebiet oder mit Risiko auf b, um ein ähnliches Gebiet wie Schwarz 3 zu beinflussen.

Die nahe Annäherung Weiß 2 in Dia führt zu einem Abtausch entlang der vierten Linie, der gutes schwarzes Gebiet macht. Der Einfluss von Weiß ist nur als gleichwertig zu betrachten, wenn er entlang der oberen Seite verstärkt wird.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die fernen Annäherungen entblößen die strategische Schwäche der Unweglichkeit des Sansan. Weiß 2 in Dia 5 gibt die Richtung, in die Schwarz spielen muss, vor (a-d in der Reihenfolge der häufigsten Antwort). Ein Kontaktspiel hätte eine unvorteilhaft schwere Form von Schwarz zur Folge. Zug 4 gibt Weiß eine gute Position, um entweder Gebiet zu entwickeln oder die schwarze Ecke anzugreifen, wenn man davon ausgeht, dass entlang der rechten Seite weiße Steine liegen. Sonst hätte Weiß die Annäherung von unten gespielt.

Die in Dia 6 gezeigte Zange (jap. Hasami ハサミ) ist eine Möglichkeit für Schwarz sich dem fremden Diktat zu entziehen. Allerdings führt dieser Zug in der Regel zu einem Kampf mit ungewissem Ausgang, der den stärkeren Spieler bevorteilt.

-

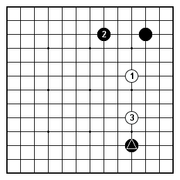

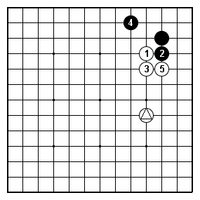

Dia 7

Eine hohe Ogeima-Annäherung kann für Weiß auch sinnvoll sein, um eine totale Kontrolle einer Seite durch Schwarz zu verhindern (Dia 7). Mit Weiß will Weiß verhindern, dass sich Schwarz ausgehend vom 3-3 Punkt am rechten Rand in Richtung des markierten schwarzen Steins in der unteren Ecke entwickeln kann. In diesem Fall greift Weiß über die hohe Ogeima-Annäherung von unten den schwarzen 3-3 Stein an, woraufhin Schwarz den oberen Rand absichern muss, da sonst ein Doppelangriff von unten und von links auf den schwarzen-3 Stein droht. Mit Weiß 3 führt Weiß nun einen 2-Punkt-Sprung nach unten durch.

Bei solchen Angriffen sollte der Angreifer (hier also Weiß) immer darauf achten, dass eine solche 2-Punkt-Erweiterung möglich ist, da sonst Weiß nicht über genügend Raum am Rand verfügt, um später zwei Augen bilden zu können. Durch die beiden weißen Steine 1 und 3 konnte nun der schwarze markierte Stein erfolgreich von dem oberen 3-3 Stein getrennt werden.

Schulterschlag

[Bearbeiten]-

Dia 1

-

Dia 2

-

Dia 3

-

Dia

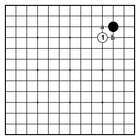

Im Folgenden wird der häufigste Angriff auf den 3-3 Punkt, der sogenannte Schulterschlag auf den 4-4 Punkt (Dia 1), vorgestellt.

Schwarz sollte den Schulterschlag immer direkt mit einem Erweitern seines 3-3 Steins auf a oder b beantworten. Dieses Erweitern sichert einerseits den 3-3 Stein ab und greift gleichzeitig den weißen 4-4 Stein an. Die beste Antwort für Weiß ist ein Erweitern auf 2 (Dia 2). Weiß kann hierdurch seine Freiheiten erhöhen und gleichzeitig ein Ausbrechen von Schwarz verhindern. Der Keima-Satz auf Schwarz 3 sichert die Ecke für Schwarz und bereitet eine Eroberung des oberen Randes vor. Bis zu diesem Satz gibt nach dem Schulterschlag eigentlich keine sinnvollen Varianten für beide Seiten.

Nach dem schwarzen Keima gibt es für Weiß die beiden sinnvollen Alternativen a und b in Dia 2. Mit dem Ikken-Tobi auf a begrenzt Weiß das Eckgebiet von Schwarz und grenzt gleichzeitig ein eigenes Gebiet im Zentrum ab.

Mit Schwarz 2 in Dia 3 wird das schwarze Eckgebiet auch am rechten Rand nach unten abgesichert. Mit einem 2-Punkt-Sprung auf Weiß 3 begrenzt Weiß das schwarze Gebiet zum rechten Rand und orientiert sich gleichzeitig zum Zentrum.

Schwarz hat am Ende dieses Joseki ein sicheres Gebiet in der Ecke, in dem er ohne größere Probleme zwei Augen bilden kann. Weiß hat dagegen eine dominante Stellung zum Zentrum erreicht.Das Gebiet im Zentrum ist zwar noch nicht sicher, aber Schwarz wird es nun schwer haben, dort erfolgreich ein eigenes Gebiet aufzubauen. Somit ergibt sich eine relativ ausgewogene Situation für beide Seiten.

Dia 4 zeigt eine häufig gespielte Variante. Mit dem Hane Weiß 1 wird das schwarze Territorium nach unten begrenzt. Schwarz kann sich mit Schwarz 2 am oberen Rand weiter entwickeln. Weiß 3 erweitert etwas gierig in einem 3-Punkt-Sprung sein Gebiet nach unten. Ein Sprung um gleich 3 Punkte ist deshalb möglich, da die Erweiterung von einer Wand mit zwei Weißen Steinen ausgeht. Es gilt hier das bekannte Go-Sprichwort. Von 2 spring 3, von 3 spring 4.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Weitere Variationen zeigen Dia 5 und 6. Gemeinsam ist allen Varianten, dass Weiß bestimmt, wie groß der Austausch von Gebiet und Einfluss ist.

Schulterschlag mit Unterstützung

[Bearbeiten]-

Dia 1

-

Dia 2

-

Dia 3

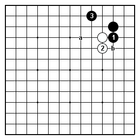

Dia 1 zeigt einen Schulterschlag mit einem weißen Stein am rechten Rand. Welcher Zug ist für Schwarz die bessere Fortsetzung?

Dia 2 zeigt, den Fall nachdem Schwarz nach unten auf b erweitert hat. In diesem Fall führt der markierte Weiße Stein am Rand dazu, dass nach Weiß 5 eine natürliche Eroberung am rechten Rand erfolgt. Weiß spart so einen Satz. Dies ist von Nachteil für Schwarz.

Dia 3 zeigt die Situation, nachdem Schwarz nach links erweitert hat. Mit Schwarz unterwandert Schwarz den rechten Rand. Dies ist eindeutig besser für Schwarz als die Situation in Dia 2.

Eröffnung am 3-4 Punkt

[Bearbeiten]Der Komoku bietet genauso wie der Hoshi genug Stoff für ein eigenes Buch. Eine Beschränkung auf die statistisch häufigsten Varianten ist aber wenig gewinnbringend, da auch statistisch selten gespielte Zugfolgen in absoluten Zahlen häufig sind. Die hohe Bandbreite resultiert aus der "Nicht-Fisch-nicht-Fleisch-Stellung" des schwarzen Steins, der auf der einen Seite die vierte Linie besetzt und auf der anderen Seite die Dritte.

Eckabgrenzungen

[Bearbeiten]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dia zeigt typische Shimari wie sie vom 3-4 Punkt zum Umschließen von Eckterritorien genutzt werden. Das Keima-Shimari auf a ist sehr sicher. Das Ogeima-Shimari auf b umschließt ein noch größeres Gebiet ist allerdings auch leichter angreifbar. Ein weiteres sehr häufig gespieltes Shimari ist der 1-Punkt-Sprung auf c. Diese Shimari sieht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich aus. Es dient auch weniger der Eckeroberung als der Eroberung des rechten Randes. ausgehend von diesem 1-Punkt-Sprung folgt meist eine Erweiterung nach außen. Auf diese Weise können relativ große Gebiete erobert werden.

Selten sieht man den Keima auf e oder den Ikken-Tobi auf f, da wie im Folgenden gesagt wird, der weiße Angriff über die andere Seite erfolgt.

Annäherungen

[Bearbeiten]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

In der Taxometrie wird wieder zwischen hohen und tiefen Annäherungen unterschieden, die sich auf die angespielte Linie beziehen. Hoch heißt dabei vierte Linie, tief bedeutet 3. Linie. Üblicherweise konzentriert sich Weiß auf die offene Seite, die durch die Asymmetrie des Komoku entsteht.

a-c haben den gravierenden Nachteil, das Schwarz die Ecke auf der offenen Seite gemütlich abgrenzen kann und Weiß dann in Zugzwang gerät, seinen einsamen Vorposten zu verstärken. Sinn machen diese Züge nur, wenn entlang der oberen Seite bereits ein Schwarzer herumdümpelt.

d ist eher ein Verminderungszug als eine Annäherung, während e kein Joseki ist.

Hohe Annäherung

[Bearbeiten]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

• a: Innenkontakt. Das häufigste Joseki

Innenkontakt

[Bearbeiten]

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mit dem Innenkontakt Schwarz sichert Schwarz das Eckterritorium gegen Angriffe ab. Weiß antwortet mit einem Hane, das ein weiteres Ausdehnen von Schwarz verhindert und eine Antwort erzwingt.

Der Erweiterungssatz Schwarz hinterläßt kaum noch weißes Aji in der Ecke. Weiß könnte tenuki spielen und Schwarz dann ebenfalls.

Weiß dehnt den Einfluss zur Seite hin aus. Schwarz (a) ist die Kompensation entlang der rechten Seite. Auch jetzt ist das Ergebnis wieder ausgeglichen. Eine gute Fortsetzung für Weiß ist ein 3-Punkt-Sprung entlang der oberen Seite. Schwarz kann auch aggressiver auf a-c spielen, schwächt aber dabei die Ecke.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Weiß kann auch ein Tigerrachen (jap. Kaketsugi カケツギ) spielen. Damit ist eine größere Erweiterung entlang der Seite möglich (Dia 2). Die Gegenerweiterung von Schwarz 8 droht eine Invasion auf a an, die Weiß 9 verteidigt.

Kann oder will Weiß nicht sofort verteidigen, hat Schwarz einen forcierten Angriff, den Weiß 2 verteidigen muss, um eine schwarze Verbindung auf a zu verhindern. Im Folgenden versucht Schwarz Territorium an der Seite zu gewinnen.

Weiß hingegen gewinnt mehr Zentrumseinfluss. Schwarz 5 schwächt die obere weiße Gruppe, so dass der Austausch0 mit 11 nötig wird, um die Schnittstelle b zu decken.

Schwarz kann in Dia ohne die Verteidigung W9 auf c spielen, um Einfluss nach innen zu gewinnen.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Anstatt des weißen Hane in Dia kann Weiß den Innenkontakt-Satz auch mit einem Stoß (jap. Tsukiatari 突き当たり) auf Weiß 3 in Dia 4 beantworten.

Schwarz 4 erweitert dann wie beim vorherigen Joseki zum rechten Rand. Der Hane-Satz auf Weiß 5 verhindert, dass sich Schwarz am rechten Rand nach unten erweitert. Schwarz 6 sollte von Anfängern auf a gespielt werden, um den schwachen Schnittpunkt der schwarze Eckstellung durch eine solide Eckverbindung zu ersetzen. Schwarz 6 auf b führt zu dem relativ komplizierten Nadare-Joseki (engl. Avalanche-Joseki).

Außenkontakt

[Bearbeiten]

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die schwarze Absicht ist klar. Er will sich entlang der Seite entwickeln und Einflussmöglichkeiten in Richtung Zentrum erlangen. Weiß 1 ergibt eine starke Position nach oben, die auch eine Invasion der Ecke androht. Schwarz konsolidiert seine ursprüngliche Intention.

Weiß ist ein ambivalenter Zug, der Schwarz viele Fortsetzungen (a-c) erlaubt und die Initiative abgibt. Schwarz a gilt zwar als überholt, setzt aber Weiß unter Druck.

Schwarz in Dia 2 (b in Dia 1) erobert die Ecke. Weiß bildet einen starken Diamant, der tenuki ermöglicht oder als Basis für weitere Expansion (a,b) dienen kann. Der Zug auf c kann in ein risikoreiches Ko führen, dessen Ausgang die Ecke vorentscheidet. Zur Vermeidung kann Schwarz auf d spielen im Austausch für Weiß a.

Schwarz 1 auf c in Dia 1 treibt beide in Richtung Zentrum (Dia 3). Die schwarze Form ist etwas schwer und Weiß kann auf a die Ecke angreifen. Entscheidet sich Weiß seinen einzelnen Stein zu retten, kann Schwarz auf b die Ecke abgrenzen.

Den größten Fehler, den Schwarz bei einem weißen Eckangriff (Dia 4) machen kann, ist ein Gegenangriff, der in gote endet. Weiß 9 schneidet dann die drei schwarzen Zentrumssteine. Schwarz 2 auf Weiß 3 führt zu einem ausgeglichenen Ergebnis.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bei Variante 2 spielt Weiß eine feste Verbindung (Dia), um eine schwarze Eckabgrenzung zu erzwingen. Nach Schwarz 1 hat Weiß sente (b oder tenuki). Antwortet Schwarz nicht in der Ecke, greift Weiß auf a an.

Auch wenn Schwarz mit einem Hane auf 1 Weiß zunächst woanders beschäftigt (Dia), erfordert die Ecke einen weiteren Sicherungszug, um einen Gebietsverlust zu vermeiden.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Etwas frech ist der Zurückzug (jap. Hiki 引き) nach unten (Dia 3). Beide erhalten ein relativ großes Gebiet, das danach schreit, verkleinert zu werden. Schwarz schneidet sofort und verlängert nach dem Atari nach oben.

Weiß 6 verkleinert auf Kosten eines Opfersteins die schwarze Ecke und erhält guten Einfluss nach außen. Weiß 6 auf a kann eine Alternative sein, wenn die linke Seite unter weißer Kontrolle steht. Allerdings ist in diesem Fall der Angriffszug Weiß 2 auf 7 besser.

Ob Weiß tenuki spielen kann, hängt von der Bedeutung der Schnittstelle b ab. Ist er möglicher Ausgangspunkt für eine weite Treppe, sollte Weiß auf c sichern.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schwarz kann als Antwort auf das weiße Kontaktspiel auch einen Nobi nach unten spielen. Die Verlängerungen 3 und 4 sind Kampfvorbereitungen. Weiß 5 und 7 führen dann zu einer ausgeglichenen Schlacht.

Schwarz 6 auf a gibt Weiß mit Zug 7 auf b die bessere Form, vermeidet aber die unmittelbare Konfrontation und ist danach sente.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schwarz verlängert aus dem Atari. Danach hat Weiß mehrere Möglichkeiten.

Spiel auf a vergößert die schwarze Wand nach innen noch mehr, was ein Nachteil im Mittelspiel sein kann. Generell sind Steine auf der vierten Linie etwas mehr wert als auf der Dritten.

b ist ein lokales Friedensangebot, das nach dem Abtausch in Dia 4 relativ klare Verhältnisse schafft.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Schnitt auf c aus Dia 3 ist aggressiv und bringt das vielleicht beste lokale Ergebnis für Weiß, da Schwarz 9 zwar lebt, aber nur klein an der Seite steht (Dia 5).

Daneben hat Weiß sente und kann auf a oder noch weiter links sein Gebiet an der oberen Seite ausdehnen. Schwarz hat jetzt zwei Probleme. Er muss dass weiße Gebiet eindämmen und gleichzetig die Dreier-Gruppe in der Mitte stabilisieren.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Will Weiß einen Kampf vermeiden (wenn Schwarz auf der rechten Seite stark ist), kann er nach Schwarz 2 seine Seite absichern (Dia 6). Damit bleibt die Ecke zunächst unausgespielt mit leichten Vorteilen für Schwarz.

Beide können jetzt woanders spielen.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Der Außenkontakt Schwarz ist auch immer ein Einladung für Weiß die Ecke anzugreifen. Weiß eröffnet diese Auseinandersetzung. Schwarz hat mehrere Möglichkeiten (a-d) zur Fortsetzung.

Klar ist, dass Schwarz in der Ecke nicht mehr leben kann. Die Aufteilung der Region wird sich ungefähr entlang der Diagonalen orientieren. Die Ausprägung wird von Schwarz bestimmt.

Der Kosumi auf d um irgendwie die Ecke zu beeinflussen, ist grauenvoll und inkonsequent (Dia 2). Will Schwarz die Ecke, hätte er nicht den Außenkontakt spielen sollen. Beide Seiten haben einen Freiheitsmangel, aber die Verlängerungen Weiß 4 + 8 wirken besser. Weiß 14 schneidet erfolgreich.

Ähnliche Variationen enden auch mit zerschnittenen schwarzen Gruppen, wenn Weiß nicht die Initiative abgibt durch blocken von außen.

Ein Zug für klare Verhältnisse ist Schwarz auf c. Er führt zu einem Aufbau von zwei Wänden (Dia), wenn Weiß mit dem kleinen Zug auf a oder b nicht unbedingt die Ecke haben will.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Eine verbreitete Antwort ist Schwarz 3 (a in Dia), die konsequent die rechte Seite verstärkt. Weiß 4 folgt automatisch mit den schwarzen Fortsetzungen e-g.

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Mit Schwarz 5 auf e (Dia 5) entscheidet sich der Spieler für Einfluss, während Weiß in der Folge sicheres Gebiet nach oben erhält. Gefährlich bleibt die Schnittstelle, die Schwarz allerdings nicht um jeden Preis verteidigen sollte.

Schwarz 5 auf g erzwingt die Verbindung von Weiß (Dia 6). An dieser Stelle sind Verteidigunszüge falsch, da Weiß an zwei Stellen gewinnbringend schneiden kann. Schwarz verlängert nach oben. Nach dem Abtausch 8 gegen 9 schneidet Weiß und lebt dann in der Ecke mit2 in sente, da Schwarz den Sicherungszug 13 spielen muss (Dia 7). Ein ausgeglichenes Ergebnis, bei dem Weiß in der Folge entscheiden kann, wie der Kampf Richtung Zentrum fortgesetzt wird.

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die verzwickteste Fortsetzung ist wohl Schwarz 5 auf f aus Dia 4, bei der insbesondere Weiß vorsichtig sein muss. Weiß verlängert aus dem Atari und Schwarz nach oben. Es folgt der Abtausch 8 gegen 9 und beide Spieler verbinden (Dia 8).

An dieser Stelle ist Weiß auf a nur sinnvoll, wenn die Treppe für Schwarz nicht funktioniert (Dia 9). In der Regel wird Weiß auf b spielen und Schwarz greift mit dem Zug auf c die Ecke an.

Die Beurteilung der Brettstellung ist nach Schwarz3 auf c (Dia 10) schwierig, da alle beteiligten Gruppen unsicher stehen. Schwarz hat vielleicht leichte Vorteile, trägt aber auch das größere Risiko, wenn er den Kampf verliert, da Weiß bei der Verteidigung Einfluss nach außen erlangt und damit Kompensation.

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schwarz auf b aus Dia gibt die Ecke zugunsten von Einfluss auf die linke Seite auf. Es folgt eine Sequenz, die statistisch signifikant ohne Varianten gespielt wird und mit dem Opfer der beiden schwarzen Steine endet (Dia 12).

Nach dem automatischen Einwurf von Schwarz, verlängert Weiß nach unten (Dia 13). Ein weiteres Beispiel für kleine Züge in der Eröffnung wäre das Fangen der Steine in atari.

Rösselsprung

[Bearbeiten]

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

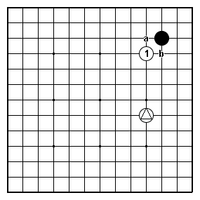

Der Rösselsprung als Antwort (Dia) ist isoliert betrachtet ein schwacher, weil kleiner Zug. Er sollte nicht gespielt werden, wenn das Brett noch leer ist. Als defensiver Zug kann er sinnvoll sein, um eine gefestigte rechte Seite zu erlangen und gleichzeitig sente zu behalten.

Weiß hat in der Regel größeren Einfluss an der oberen Seite und wird die Ecke angreifen (Dia). Schwarz muss mit 2 verhindern, dass Weiß die Ecke erobern kann. Nach dem hiki von Weiß ist ein weiteres Vordringen in die Ecke auf a mit weißen Angriffsmöglichkeiten auf die schwarze Stellung verbunden und gote.

Die konsequente Fortsetzung, die kein weißes Aji hinterläßt, ist S4. Weiß kann dann woanders spielen, entlang der oberen Seite erweitern oder auf c angreifen.

Abhängig vom Aussehen der linken Seite ist ein offensiver Risikozug von Schwarz auf b eine Alternative. Er gibt zwar die Ecke preis und ermöglicht den weißen Angriff auf die rechte Seite, kann aber im weiteren Spielverlauf für den Aufbau einer Basis mit Zentrumswirkung genutzt werden.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Weiß hat nach dem schwarzen Kontaktspiel die Überraschung im Köcher von der Position wegzuspielen (Dia 3). Die Überlegung ist, dass Schwarz noch zwei weitere Steine benötigt, um W1 zu fangen und die Ecke zu erobern. In dieser Zeit will Weiß seinen Einfluss an der oberen Seite stärken. Weiß 5 kann je nach Brettstellung auch jenseits von 3 liegen.

Insgesamt bevorteilt der Rösselsprung wohl Weiß. Schwarz hat in der Regel die Möglichkeit, einen Innenkontakt zu spielen, und sollte dies tun, wenn der zu erwartende Einfluss des Keima die schlechtere Position nicht ausgleicht.

Tiefe Zange

[Bearbeiten]

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Schwarz als großer Rösselsprung wird im Allgemeinen nicht als Zange betrachtet, da er keine dringende Antwort benötigt.

Ansonsten ist diese Zange ist ein Angriffszug, den Weiß nicht ignorieren sollte. Er muss die strategische Entscheidung treffen, ob er auf a die Ecke angreifen will oder zunächst eine kleine Basis (b/c) etablieren will.

Ein Angriff d auf den Zangenstein selbst ist eine unüblicher Zug, da er die Gefahr birgt, dass sich Schwarz während der Verteidigung ein großes Gebiet an der oberen Seite schafft oder dass die weißen Steine in der Mitte eingequetscht werden.

Ganz schlecht ist hier der Ikken-Tobi auf e. Nach Schwarz 3 kann Weiß die Verbindung nicht mehr verhindern (Dia). In dieser Stellung wird deutlich, warum der Kosumi auf c eine gute Antwort ist. In diesem Fall könnte Schwarz nicht auf X schneiden.

|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Spielt Weiß einen Kosumi wird Schwarz natürlich nicht versuchen, seine Steine zu verbinden.

Ist die Seite für Schwarz wichtiger als die Ecke, kann er nach unten erweitern und Weiß wird angreifen (Dia 3). Weiß 4 ist ein möglicher Opferstein für ein gutes Gebiet mit Wirkung in Richtung Zentrum, wie die Sequenz in Dia 4 zeigt.

Ist die obere Seite strategisch viel wichtiger, spielt Weiß den Zangenstein an und schenkt Schwarz die Ecke (Dia 5).

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ein Nachteil des Kosumi ist, dass Schwarz die Spielrichtung bestimmen kann, da der Zangenstein nicht unter Druck gesetzt wird.

Anstatt die rechte Seite auszubauen kann Schwarz mit 3 auch Richtung Zentrum expandieren. Weiß muss blocken und Schwarz erweitert (Dia 6). Beide sehen häßlich aus, aber Weiß ein bisschen mehr. Nach dem Kosmetikzug W6 kann Schwarz auf a weiter in Richtung Zentrum ziehen oder auf b erweitern (Dia 7).

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Die häufigste Antwort von Weiß ist der unmittelbare Angriffszug auf die Ecke (Dia 8, a in Dia). Schwarz muss sich daraufhin grundsätzlich entscheiden, ob er klein in der Ecke leben will oder lieber auf die rechte Seite ausweicht und Weiß damit Gebiet in der oberen Region gibt.

Wie immer bei Kämpfen auf kleinem Gebiet sind die Varianten unerschöpflich, so dass hier nur ein Überblick geschaffen werden soll.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Für die Ecke schneidet Schwarz und versucht, zu seinem Zangenstein zu kriechen (jap. Hai 這い). W6 ist ein tesuji, das zu kennen ist, bevor man die Ecke angreift (Dia 9). Ein Fehler wäre hier W6 als atari auf a.

Die folgende Standardsequenz (Dia0) beginnt mit dem schwarzen atari von der vierten Linie aus. Weiß muss mit 8 verlängern und Schwarz 9 formt seine kleine Ecke. Abtausch 10 gegen 11 für zusätzliche Freiheiten. 12-15 festigen das Ergebnis von kleinem Gebiet und Einfluss nach oben gegen großen Einfluss nach unten. Weiß hat sente.

Schwarz kann für ein homogeneres Ergebnis mit einem Atari von der zweiten Linie beginnen (Dia 11). Allerdings nur, wenn ein weißer Schnitt auf a den markierten Stein nicht in einer Treppe fangen kann.

Dia 12 zeigt ein Joseki für diesen Fall.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nach dem Schnitt kann Schwarz auch ate spielen und seinen Zangenstein vernachlässigen. Das tesuji wäre an dieser Stelle W8 auf a. Kennt er es nicht, kriecht Weiß auf der zweiten Linie entlang, ohne sicheres Gebiet zu erhalten (Dia3). Schwarz steht gut.

Im anderen Fall (Dia 14) sieht Weiß wohl etwas besser aus, obwohl Schwarz jetzt ein größeres Eckgebiet hat.

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Anstatt mühseelig auf Linien herumzukriechen, spielt Schwarz hier einen luftigen Hane von außen. Bei diesem Zug gibt Schwarz die Ecke (vorerst) auf, um Einfluss zu gewinnen. Nach dem Sicherungszug Schwarz 5 kann Weiß in Richtung Zentrum wandern. Schwarz 7 auf a ist groß, hat aber den Nachteil, dass der Zangenstein sich in der Folge sehr einsam fühlen wird (rot). Hat Schwarz ein Herz spielt er auf b, um den Stein zu unterstützen.

Noch luftiger, fast verwegen schnell ist ein Niken-Tobi. Weiß nimmt die obere Seite und Schwarz drückt sich in Richtung Ecke. Mit Weiß 8 wird der ursprüngliche Zangenstein wirkungsvoll eingeklemmt.

Fußnoten

- ↑ basierend auf der Analyse der ersten 8 Züge in 59 064 Partien durch Gilles Arcas mittels Drago, wobei mir nicht ersichtlich war, ob Handicap-Spiele mitgerechnet wurden. Eine andere Analyse kommt bei3 362 Partiene zu fast gleichen Ergebnissen

- ↑ http://senseis.xmp.net/?C0nfuseki%2FAvailableChoices

- ↑ Basierend auf Musteranalysen der GoGoD-CD