Medizinische Mikrobiologie: Druckversion

Dieser Text ist sowohl unter der „Creative Commons Attribution/Share-Alike“-Lizenz 3.0 als auch GFDL lizenziert.

Eine deutschsprachige Beschreibung für Autoren und Weiternutzer findet man in den Nutzungsbedingungen der Wikimedia Foundation.

DRUCKVERSION des Wikibooks Medizinische Mikrobiologie

Online unter: http://de.wikibooks.org/wiki/Medizinische_Mikrobiologie

Inhaltsverzeichnis

- Einführung

- Immunologie

- Mikrobiologische Diagnostik

- Prionen

- Allgemeine Virologie

- Spezielle Virologie: Poxviridae - Herpesviridae - Adenoviridae - Polyomaviridae - Papillomaviridae - Parvoviridae - Hepadnaviridae - Retroviridae - Reoviridae - Rhabdoviridae - Filoviridae - Paramyxoviridae - Orthomyxoviridae - Bunyaviridae - Arenaviridae - Deltavirus - Picornaviridae - Caliciviridae - Hepevirus - Astroviridae - Coronaviridae - Flaviviridae - Togaviridae

- Allgemeine Bakteriologie

- Spezielle Bakteriologie: Gram-positive Bakterien - Gram-negative Bakterien - Atypische Bakterien

- Mykologie

- Parasitologie: Protozoen - Würmer - Arthropoden

- Mikrobiologie nach Krankheitsbildern

- Medizinische Mikrobiologie: Literatur und Weblinks

Geschichte der Mikrobiologie

Mikroorganismen als Krankheitserreger

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts hielt sich die Vorstellung, dass Infektionskrankheiten über schlechte Dünste, sogenannte Miasmen verbreitet werden, was sich bis heute in einigen Begriffen (Malaria: "schlechte Luft") und homöopathischen Konzepten erhalten hat. Bereits 1665 entdeckte der niederländischer Naturforscher und Mikroskopebauer Antoni van Leeuwenhoek mit Hilfe eines selbstgebauten Mikroskops in Gewässern und im menschlichen Speichel Bakterien und Protozoen. Aber erst in den 1850igern kam Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) der Verdacht, dass schmutzige Hände als Überträger z.B. des Kindbettfiebers eine entscheidende Rolle spielten. Es dauerte weitere Jahrzehnte bis sich das Konzept der mikrobiellen Krankheitserreger und entsprechenden Gegenmaßnahmen überall durchsetzen. Daraufhin führte der schottische Chirurg Joseph Lister (1827-1912) im Jahre 1867 das Besprühen des Operationsfeldes mit desinfizierendem Karbol ein und konnte dadurch einen steilen Abfall der Mortalität im Operationssaal erreichen. Eine Zusammenstellung bestimmter Kriterien bei einer Infektion gab Koch 1882 in einem Aufsatz über Tuberkulose an. Friedrich Loeffler, ein Schüler von Koch, gab 1883 ähnliche Kriterien für die Postulate an. Schon 1877 hatte der Bakteriologe Edwin Klebs ähnliche Bestimmungen formuliert. Die Arbeiten von Jakob Henle (1809-1885, Anatom und Pathologe) und Robert Koch (1843-1910, Arzt und Mikrobiologe) führten in der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts zur Formulierung der sogenannten Henle-Koch-Postulate. Auf dem 10. Internationalen Medizinischen Kongress von 1890 in Berlin sprach Koch "Über bakteriologische Forschung": "Wenn es sich nun aber nachweisen ließe:

- erstens, dass der Parasit in jedem einzelnen Falle der betreffenden Krankheit anzutreffen ist, und zwar unter Verhältnissen, welche den pathologischen Veränderungen und dem klinischen Verlauf der Krankheit entsprechen;

- zweitens, dass er bei keiner anderen Krankheit als zufälliger und nicht pathogener Schmarotzer vorkommt; und

- drittens, dass er von dem Körper vollkommen isoliert und in Reinkulturen hinreichend oft umgezüchtet, imstande ist, von neuem die Krankheit zu erzeugen;

dann könnte er nicht mehr zufälliges Akzidens der Krankheit sein, sondern es ließe sich in jedem Falle kein anderes Verhältnis mehr zwischen Parasit und Krankheit denken, als dass der Parasit Ursache der Krankheit ist." Die Henle-Koch-Postulate können in dieser Strenge allerdings nicht in jedem Fall erfüllt werden.

Impfungen

Schon vor dem Aufkommen dieser Erkenntnisse wurde Mikrobiologie praktisch angewandt: Es war lange bekannt, dass das einmalige Durchstehen der Pockenkrankheit ebenso wie das Durchstehen der Kuhpocken (eine beim Menschen leicht verlaufende Rinderkrankheit) gegen weitere Ansteckungen durch die Pocken immun machte. Der englische Arzt Edward Jenner (1749 - 1823) experimentierte mit diesem Wissen und infizierte im Jahr 1796 einen Jungen mit den Kuhpocken. Im Anschluss war dieser Junge gegen die gefährlicheren Pocken immun. Jenner beschrieb diese Technik mit dem Wort „Vaccination“. Es stammt von dem lateinischen Wort „vaccinia“ für Kuhpocken, welches wiederum vom lateinischen Wort für Kuh „vacca“ abgeleitet ist. Diese erste Impfung wurde rasch in Europa aufgegriffen, die Ursache der Infektionskrankheiten war jedoch nach wie vor unbekannt.

Dies änderte sich gegen Ende des 19. Jahrhundert. Louis Pasteur formulierte 1864 die Keimtheorie, Robert Koch erbrachte 1876 den Nachweis der Krankheitserreger von Milzbrand und 1881 den Nachweis des Tuberkulose-Bakteriums. Diese Entdeckung gilt als der endgültige Beweis der Existenz bakterieller Krankheitserreger. Schüler von Koch und Pasteur bauten das Konzept weiter aus. Pasteur entwickelte gemeinsam mit Emile Roux Impfstoffe gegen Milzbrand (1881) und Tollwut (1885). Paul Ehrlich, Emil von Behring und Shibasaburo Kitasato nutzten das Wissen zur passiven Impfung gegen Diphtherie und Wundstarrkrampf (1890). Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wurden zahlreiche weitere Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten entwickelt, beispielsweise von Jonas Salk und Albert Sabin gegen die Kinderlähmung oder ein Impfstoff gegen Gelbfieber durch Max Theiler. Seit 1967 werden unter der Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweite Impfprogramme aufgelegt. Das Programm ist äußerst erfolgreich; beispielsweise gelten die Pocken offiziell seit 1980 als ausgerottet.

Antibiotika

Mit Salvarsan wurde um das Jahr 1909 von Paul Ehrlich und Sahachiro Hata das erste Antibiotikum entwickelt, welches 1910 in den Handel kam. Der Name Salvarsan (zusammengesetzt aus dem lat. salvare: retten/heilen und Arsen) bedeutet "heilendes Arsen". Tatsächlich stellte Salvarsan einen Meilenstein in der Arzneimittelforschung dar. Zum ersten Mal stand der Medizin ein gezielt antimikrobiell wirkendes Medikament gegen eine gefährliche Infektionskrankheit zur Verfügung. Darüber hinaus war Salvarsan nicht nur gegen die Syphilis, sondern auch gegen Framboesie, Rückfallfieber und andere Spirochaeteninfektionen wirksam. So gesehen kann man Salvarsan aus heutiger Sicht als eines der ersten antimikrobiellen Arzneimittel bezeichnen.

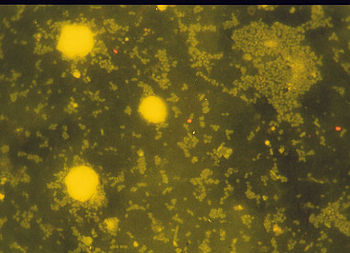

Alexander Fleming entdeckte im September 1928 die antibakterielle Wirkung von Schimmelpilzen. Damit war der Grundstein für die Entdeckung des Penicillins gelegt.

Heutige Situation

Während die klassischen Infektionskrankheiten durch Hygiene, Impfungen und Antiinfektiva (in entwickelten Ländern) stark an Bedeutung verloren haben, sind durch die Zunahme invasiver und aggressiver Verfahren in der Medizin (Transplantationen, Intensivtherapie, Chemotherapie) opportunistische Infektionen durch normalerweise harmlose Erreger stark in den Vordergrund gerückt. Durch unkritischen Antibiotikaeinsatz sind viele Erreger heute gegen zahlreiche Antibiotika resistent.

Übersicht über die Erreger von Infektionskrankheiten

Unbelebte Erreger:

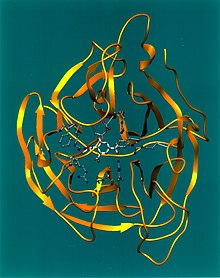

- Prionen - Prionen sind infektiöse Eiweißpartikel, die in ihrer physiologischen Form (PrPc) vor allem im Nervensystem vorkommen und bei Fehlfaltung (PrPsc) zu unlöslichen Plaques polymerisieren. PrPsc kann durch eine gewisse Chaperon-Aktivität die Fehlfaltung von PrPc induzieren (Kettenreaktion).

- Viroide - Viroide sind nackte, infektiöse Nukleinsäuren. Man findet sie vor allem im Pflanzenreich. Beim Menschen kommt das Hepatitis-D-Viroid (HDV) vor, das sich nur in HBV-infizierten Zellen vermehren kann, in dem es sich vom HBV das HBs-Antigen, d.h. die Hüllproteine (surface) ausleiht.

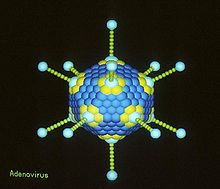

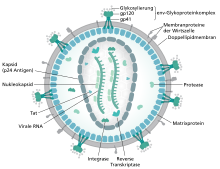

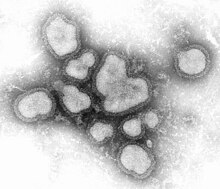

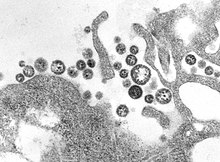

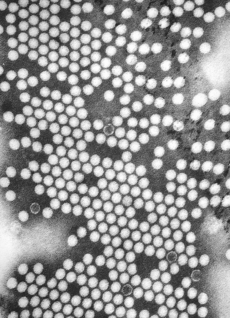

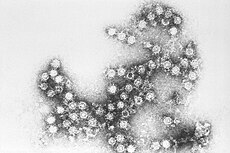

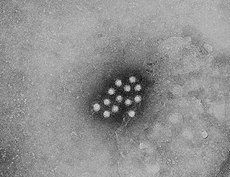

- Viren - Viren sind infektiöse Partikel, die aus einer ein- oder doppelsträngigen Nukleinsäure (die für virale Proteine und Enzyme kodiert) bestehen, die von einer Proteinhülle (Kapsid) umgeben ist. Einige Viren tragen zusätzlich noch eine Phospholipiddoppelmembran-Hülle (envelope), die meist von der Wirtszellmembran abstammt.

Lebewesen:

- Archaea - Die Archaeen (Archaea) bilden eine der drei Domänen, in die alle zellulären Lebewesen eingeteilt werden. Es sind einzellige Organismen mit einem meist zirkulären DNA-Molekül, dem Chromosom, das als Kernäquivalent (Nukleosid) frei im Zytoplasma liegt. Sie besitzen weder ein Zytoskelett noch Zellorganellen. Von den Bakterien (Bacteria) unterscheiden sie sich aber durch das Fehlen von Peptidoglycan (Murein) und eine andere Struktur ihrer Ribosomen. Die Zellwand besteht aus Pseudopeptidoglycanen und die Zellmembran aus Einfachschichten, die von Etherlipiden mit kovalent gebundenen Ketten gebildet werden. Mit etwas über 200 Arten sind sie meist in extremen Lebensräumen anzutreffen. So gibt es Arten, die bevorzugt bei Temperaturen von über 80 Grad Celsius wachsen (thermophil), andere leben in Salzlösungen (halophil) oder in stark saurem Milieu (pH-Wert bis 0). Archaeen sind in der Forschung von Interesse, da sie vielleicht Merkmale des frühen Lebens auf der Erde erhalten haben. Aber auch ihr außergewöhnlicher Stoffwechsel ist von Interesse, beispielsweise um sie bei der Boden- und Gewässersanierung einzusetzen, wie es einigen Arten gelingt, bei 110 °C zu wachsen (Archaeoglobus spec). Bisher ist keine für den Menschen pathogene Art bekannt. Sie werden daher in diesem Buch nicht weiter behandelt.

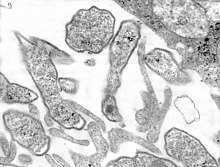

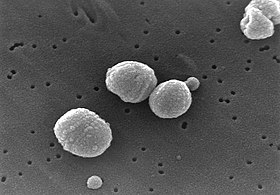

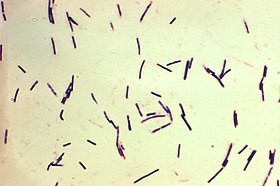

- Bacteria - Die Domäne der Bakterien (Bacteria) umfasst einzellige Organismen mit frei im Zytoplasma liegender zirkulärer DNA (Nukleosid, Kernäquivalent) ohne basische Kernproteine (Histone) und zusätzlicher DNA in Form kleiner ringförmiger Plasmide. Weiterhin besitzen Bakterien 70s-Ribosomen und eine Zellwand aus Murein (Peptidoglykan). Bakterien vermehren sich ungeschlechtlich durch Querteilung. Die Größe der meisten Bakterien variiert zwischen 1 und 5 μm, Chlamydien und Rickettsien sind mit 0,2-1 μm etwas kleiner.

- Eucarya - Zur Domäne Eukarya gehören alle ein- und mehrzelligen Organismen mit einem echten, d.h. von einer eigenen Doppelmembran umschlossenen, Zellkern. Die DNA liegt meist in mehreren Chromosomen vor und wird durch basische Histon-Proteine organisiert. Eukaryoten besitzen im Gegensatz zu Bakterien Zellorganellen (d.h. von einer Einfach- oder Doppelmembran abgegrenzte Zellkompartimente) wie Mitochondrien, Chloroplasten (Pflanzen) und ein endoplasmatisches Retikulum. Die Translation erfolgt durch 80s-Ribomosomen. Die Vermehrung erfolgt in den meisten Fällen geschlechtlich.

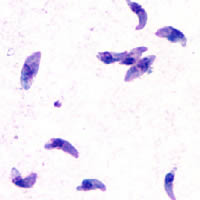

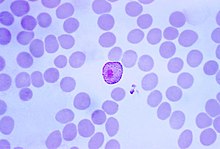

- Protozoen (Urtierchen) - Protozoen sind einzellige Eukaryonten, von denen einige als Parasiten des Menschen bekannt sind. Zu ihnen gehören bspw. die Plasmodien (Malaria), Amöben (Amöbenruhr) und Trypanosomen (Chagas-Krankheit, Schlafkrankheit).

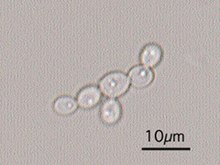

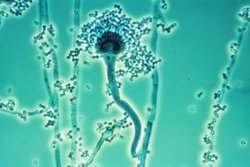

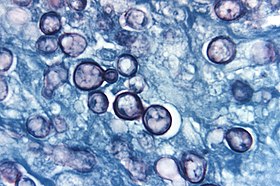

- Fungi (Pilze) - Pilze sind Eukaryonten mit einer festen Zellwand, bestehend aus Glucanen, Mannanen, Cellulose und Chitin. Sie betreiben keine Photosysnthese (keine Chloroplasten) und leben C-heterotroph von organischen Substanzen, meist als Destruenten (Verwerter toter organischer Substanz). Fungi können einzellig (Hefen) und in Verbänden (Hyphen, Myzel) vorkommen, viele auch in beiden Formen (dimorph). Etwa 300 humanpathogene Pilze sind bekannt. Typische Pilzerkrankungen sind Haut-, Haar-, Nagelpilz und opportunistische Infektionen bei Immungeschwächten.

- Metazoen (Mehrzeller) - Zu den Mehrzellern gehören Pflanzen (Plantae) und Tiere (Animalia).

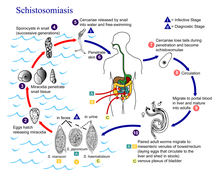

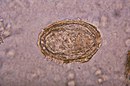

- Helminthen (Würmer) - Würmer sind Tiere mit langgestrecktem, schlauchförmigem Körperbau. Einige Vertreter parasitieren im Menschen im Magen-Darm-Trakt (Bandwürmer, Madenwürmer), in den Gallenwegen (Leberegel) und anderen Körperregionen (Spulwürmer, Billharziose, Filarien) oder lösen im Menschen als Fehlwirt Erkrankungen aus (Echinococcus).

- Arthropoden (Gliederfüßer) - Arthropoden besitzen einen mehr oder weniger segmentierten Körperbau mit einem Außenskelett aus Chitin. Zu dieser Gruppe gehören Krebse, Hundert- und Tausendfüßer, Spinnentiere (Spinnen, Skorpione, Milben) und Insekten. Neben toxinbedingten (Wespenstich, Skorpionstich, Skolopenderbiss) und allergischen (Hausstaubmilbe) Erkrankungen kommen einige Arten als Parasiten und Überträger (Vektor) von Krankheiten vor, so z.B. Stechmücken, Flöhe, Läuse und Zecken.

Gast-Wirt-Beziehungen

Mikrorganismen lassen sich nach ihrem Verhältnis zum Makroorganismus einteilen in:

- Saprophyten - Saprophyten leben von organischem Abfall (Destruenten) und sind (meist) nicht pathogen.

- Symbionten - Symbionten leben mit einer anderen Tierart in einer Beziehung, aus der jeder einen Nutzen zieht.

- Kommensalen - Kommensalen ("Mitesser") sind die physiologischen Bewohner der inneren (Magen-Darm-Trakt, obere Atemwege, Vagina) und äußeren Oberflächen (Haut), sie bilden die Normalflora, die sich vorwiegend aus Bakterien zusammensetzt.

- Kolonisation (Besiedelung) - Kolonisation ist die Besiedelung des Makroorganismus ohne Infektion, d.h. ohne aktives Eindringen ins Gewebe. Der Mensch wird v.a. durch die Normalflora besiedelt. Die Hautflora besteht aus dauerhaft (residente Flora) und aus vorübergehend (transitorische Flora) anwesenden Keimen.

- Parasiten - Parasiten leben in einer Beziehung auf Kosten des anderen.

- Opportunisten - Opportunisten sind gering bzw. fakultativ pathogene Erreger, die Krankheiten auslösen, wenn die Situation für sie opportun ist, z.B. bei Immunschwäche (AIDS, Immunsuppression) des Wirts oder bei Eindringen in sterile Körperhöhlen (Harnwegsinfektion durch E. coli, Wundinfektionen). Viele opportunistische Erreger gehören zur Normalflora, Infektionen durch diese Keime nennt man endogene Infektionen.

- pathogene Krankheitserreger - Typische Krankheitserreger, die bei Infektion mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Krankheit auslösen.

Die Normalflora

Die Normalflora der Haut

Die gesunde Haut ist dicht besiedelt mit Bakterien und Pilzen, die für den Gesunden meist ungefährlich, in vielerlei Hinsicht sogar nützlich sind. So bieten sie z.B. Schutz gegenüber pathogeneren Organismen, deren Ansiedelung sie durch die Besetzung der vorhandenen ökologischen Nischen verhindern können, was man als Kolonisationsresistenz bezeichnet.

Feuchtigkeit, pH-Wert und Sauerstoffversorgung sind je nach Hautbereich sehr unterschiedlich, dementsprechend ist auch die Verteilung der einzelnen Bakterienarten ungleichmäßig. Je nach Hautregion, Alter, Geschlecht, genetischer Veranlagung und Umgebungsbedingungen können sowohl das Keimspektrum als auch die Keimzahlen der normalen Hautflora sehr unterschiedlich sein. Das Verhältnis von anaeroben zu aeroben Spezies ist mit 10:1 vergleichsweise ausgeglichen. Die Keimdichten liegen, je nach Region, zwischen 102 und 106 pro cm². Ungefähre Keimzahlen unterschiedlicher Hautregionen (Keimzahl pro cm²): Fingerkuppen 20 – 100, Rücken 3 x 102, Füße 102 – 103, Vorderarm 102 – 5 x 103, Hand 103, Stirn 2 x 105, Kopfhaut 106, Achselhöhle 2 x 106. Insgesamt leben rund 1010 Bakterien auf unserer Hautoberfläche.

Einflussfaktoren auf die Keimbesiedelung der Haut

Hornschicht: Abgesehen von denjenigen Mikroorganismen, die sich auf den Abbau des Keratins spezialisiert haben (Dermatophyten, Trichophyten), ist das Nährstoffangebot der Hautoberfläche eingeschränkt und somit bei weitem nicht für alle Bakterien ideal. Einer Invasion steht zudem das stetige Wachstum der Epidermis entgegen, die am stärksten besiedelten oberen Zellschichten werden kontinuierlich abgestoßen.

pH-Wert: Intertriginöse Hautbereiche und die Achselhöhlen haben höhere pH-Werte, die im alkalischen Bereich liegen. Der durchschnittliche pH-Wert der Haut liegt zwischen 5,4 und 5,9 (Säureschutzmantel). Ein pH-Anstieg an der Stirn führt zu einer deutlichen Zunahme der Propionibakterien (Faktor 100 – 1000).

Trockenheit: Trotz der Schweißdrüsen und transdermaler Flüssigkeitsabsonderung (Perspiratio insensibilis) bietet die Epidermis ein sehr trockenes Milieu, das einen schlechten Nährboden darstellt. Dem entsprechen die deutlich höheren Keimdichten in feuchten Hautbereichen (Intertrigines) wie Achselhöhlen, Finger- und Zehenzwischenräume, Leistenbeuge, Analfalte.

Lipide, Fettsäuren: Freie Fettsäuren, die teilweise erst durch bakteriellen Metabolismus gebildet werden (lipophile Keime, siehe unten), wirken auf viele Bakterienarten bakterizid. Eine Veränderung dieser Milieubedingungen zieht auch Verschiebungen in den Keimdichten der einzelnen Arten und Spezies nach sich. So nimmt beispielsweise der Anteil lipophiler Arten im Zustand der Seborrhoeae zu und die allgemeine Keimzahl steigt bei vermehrter Schweißbildung (Befeuchtung ansonsten trockener Haut) an.

Hautregionen mit besonderen Milieueigenschaften

Seborrhoische Zonen: Talgreiche Hautregionen sind besonders dicht mit lipophilen Keimen besiedelt, hierzu gehören: Corynebakterien, Propionibakterien und Malassezia furfur. Der lipolytische Stoffwechsel der Propionibakterien (u.a. durch Lecithinasen) führt zur Bildung freier Fettsäuren, die wiederum Einfluss nehmen auf die übrige Besiedelung der Haut. Neben diesen lipophilen Keimen (überwiegend Propionibakterien) sind auch reichlich koagulasenegative Staphylokokken und apathogene Mykobakterien vorhanden. Zu den seborrhoischen Zonen gehören: Stirn, Nasolabialfalte, Nase, Nacken und Schultern.

Feuchte Hautbereiche: Erhöhte Feuchtigkeit führt zu einer Zunahme der Keimdichte. In den intertriginösen Bereichen (Finger- und Zehenzwischenräume, Leistenbeuge, Achselhöhle, Pofalte) sind die Keimzahlen deutlich größer, als z. B. an den recht trockenen Unterschenkeln. Die Achselhöhlen sind sehr unterschiedlich besiedelt, entweder überwiegen koagulasenegative Staphylokokken neben wenigen Corynebakterien oder das Gegenteil ist der Fall. In den Schweißdrüsengängen siedeln sich Peptostreptokokken an, die nicht selten zur Ursache eines Schweißdrüsenabszesses werden. Zehenzwischenräume: Pigmentbildende Bacteroides-Spezies (B. melaninogenicus, B. asaccharolyticus) und Clostridium perfringens sind regelmäßig nachweisbar. Intertriginöse Bereiche sind relativ häufig mit (Hefe-)Pilzen besiedelt.

Trockene Hautbereiche: Z.B. Beugeseite der Unterarme: Insgesamt geringe Keimzahl. Koagulasenegative Staphylokokken überwiegen (102 – 103 KBE/cm²). Nur wenige Corynebakterien und Propionibakterien.

Besiedelung der Haarfollikel: Besonders hohe Keimzahlen überwiegend lipophiler Bakterienarten. Nahe der Oberfläche Staphylokokken und Malassezia, darunter aerobe Corynebakterien und in der Tiefe anaerobe, lipophile Bakterien (Propionibakterium). Ein großer Teil der Hautflora befindet sich im Bereich der Haarfollikel, 20% der gesamten Hautflora ist in den tiefen Abschnitten der Haarfollikel angesiedelt. Diese Keime sind auch durch eine Hautdesinfektion nicht zu eliminieren, sie bilden das Reservoir, aus dem sich die Hautflora nach der Desinfektion innerhalb von 24–72 Stunden erneuert.

Keimspektrum der residenten Flora

Staphylococcus: S. aureus (physiologisches Habitat: vordere Nasenhöhle), S.epidermidis, S. saprophyticus, S. hominis, S. xylosus, S. warneri, S. haemolyticus, S. saccharolyticus, S. cohnii, S. auricularis. Staphylokokken besiedeln bevorzugt feuchte und talgarme Hautregionen, wie intertriginöse Bereiche, Hände und Füße.

Corynebacterium: C. minutissimum, C. jeikeium, C. xerosis, C. pseudotuberculosis, C. pseudodiphteriticum, C. bovis.

Propionibacterium: P. acnes, P. granulosum, P. avidum.

Brevibacterium und Dermabacter verursachen u. a. den individuellen Körpergeruch.

Malassezia furfur (früher Pityrosporum ovale, P. orbiculare) ein dimorpher Sprosspilz. Vorkommen vor allem an Gesicht, Brust und Rücken (102 KBE/cm²).

"Mikrokokken": Micrococcus luteus, Micrococcus lylae, Kocuria kristinae [Micrococcus kristinae], Kocuria rosea [Micrococcus roseus], Kocuria varians [Micrococcus varians], Kytococcus sedentarius [Micrococcus sedentarius], Kytococcus schroeteri. Besonders bei Kindern nachweisbar.

Weiterhin Acinetobacter, apathogene Mykobakterien, Sarcina spp. u.a.m.

Transiente Keimbesiedelung

Enterobacteriaceen: E. coli, Klebsiella, Pseudomonas und Enterobacteriaceen kommen an feuchten und warmen Hautregionen (intertriginöse Bereiche) häufiger vor.

Weitere Keime: Aerobe grampositive Sporenbildner u.a.m.

Bestimmung der Keimzahl auf der Haut (Detergenswaschmethode)

Bestimmung der Keimzahl auf der Haut (Detergenswaschmethode) Ein Hautbereich definierter Größe wird mit einem bestimmten Volumen Detergens-Lösung überschichtet. Die Keime der Hautoberfläche werden durch starkes Reiben im Detergens gelöst und nach einer Verdünnung angezüchtet.

Die Normalflora der Nasenhöhle

Die Normalflora der Nasenhöhle beinhaltet bei jungen Erwachsenen:[1]

Staphylococcus epidermidis (79%), Corynebakterien (41%), Staphylococcus aureus (34%), Haemophilus influenzae (5%), Streptococcus pneumoniae (0,5%). Anaerobier: Propionibacterium acnes (74,5%) und Finegoldia magna [früher: Peptococcus magnus, Peptostreptococcus magnus] (3,5%).

Die Normalflora des oberen Respirationstrakts und der Mundhöhle

Im Rachen findet man u.a. Staphylokokken, Streptokokken (alpha-, evtl. auch betahämolysierende und nichthämolysierende), Neisserien, Corynebakterien, Spirillen und Mikrokokken.

Die Normalflora des Darms

Der Darm des Menschen wird von 100 bis 400 verschiedenen Bakterienarten besiedelt. Von diesen leben etwa 1% streng anaerob (z.B. Clostridium difficile und C. perfringens), der Rest ist meist fakultativ anaerob, d.h. er kann Energie sowohl durch oxidative Phosphorylierung als auch durch anaerobe Gärung gewinnen (Enterobacteriaceae, Enterobakterien). Das bekannteste und in der Hygiene als Fäkalindikator genutzte Bakterium der Darmflora ist wohl Escherichia coli.

Die Vaginalflora

Die Vaginalflora der Frau ist überwiegend aus Laktobazillen (Milchsäurebakterien, Döderleinsche Bakterien) aufgebaut. Die häufigsten Spezies sind Lactobacillus iners, L. crispatus, L. delbruekii, L. jensenii, L. buchneri, L. gasseri und Bifidobacterium spp.. Die Bakterien ernähren sich vom Glykogen, das in den abgeschilferten Epithelzellen enthalten ist (Milchsäuregärung). Die gebildete Milchsäure ist für das vor bakteriellen Infektionen schützende saure Milieu in der Vagina verantwortlich (pH: 3,8 bis 4,5).

Die Scheidenflora kann mit dem Nugent-Score qualitativ und quantitativ bewertet werden.

Erregereigenschaften

- Pathogenität - Pathogenität ist die Fähigkeit eines Erregers, eine Krankheit bei einem bestimmten Wirt auszulösen. Man unterscheidet fakultativ pathogene Organismen, die nur unter bestimmten Umständen krankheitserregend sind, von obligat pathogenen Erregern, die meist eine Krankheit auslösen (z.B. Tollwut, Tetanus). Nach Art des erkrankenden Wirts spricht man von humanpathogenen und tierpathogenen Erregern.

- Virulenz - Der Begriff Virulenz subsummiert das Ausmaß der krankheitserregenden Eigenschaften, d.h. die Schwere des Schädigungsmusters bei Erkrankung.

Mechanismen der Pathogenität und Virulenz

Die krankheitserzeugenden Faktoren lassen sich in 5 Gruppen einteilen. Adhäsine sorgen für die Anheftung, Invasine für das Eindringen, Impedine schalten die lokale Immunabwehr aus, Aggressine erzeugen die Gewebeschäden und Moduline modulieren die Entzündungskaskade.

Adhäsine - Mechanismen der Anheftung

- Adhäsine - Adhäsine ermöglichen dem Mikroorganismus die spezifische Anheftung an das Zielgewebe. Adhäsive Faktoren sind z.B. Haftpili, Haftfimbrien und Haftproteine der äußeren Zellmembran (Gram-negative Bakterien) bzw. der Zellwand (Gram-positive Bakterien), die sich an bestimmte molekulare Oberflächenstrukturen binden (Schlüssel-Schloss-Prinzip).

Invasine - Mechanismen der Infektion

- Bakterien können generell über Verletzungen in das Gewebe eindringen (Bsp.: Clostridium tetani). Zahlreiche Erreger sind jedoch auch in der Lage, aktiv die Schleimhaut zu durchdringen. Folgende Mechanismen sind möglich:

- Aufnahme durch Makrophagen ohne Abtötung und Abtransport in die regionären Lymphknoten. Bsp.: Aufnahme von Tuberkelbakterien in der Lunge durch Makrophagen und enteropathogene Bakterien durch M-Zellen im Darm.

- Induzierte Endozytose. Einige Bakterien können die Zelle dazu veranlassen, Pseudopodien auszubilden und das Bakterium zu umschließen und in die Zelle aufzunehmen. Viren binden an bestimmte Rezeptoren und veranlassen die Aufnahme per Pinozytose.

- Die Produktion gewebsschädigender Exotoxine erleichtert das Eindringen.

Impedine - Verteidigungsmechanismen gegen die Wirtsabwehr

Um nicht sofort vom Immunsystem beseitigt zu werden, haben pathogene (und siedelnde) Mikroorganismen einige Strategien entwickelt.

Schutzmechanismen gegenüber der unspezifischen Immunabwehr:

- Phagozytoseschutz:

- Anti-Phagozyten-Toxine: Erreger können sich mit Toxinen gegen Fresszellen zur Wehr setzen. Bsp.: Leucocidin (Staphylococcus aureus), Streptolysin (Streptokokken), Perfringolysin O (Clostridium perfringens), Exotoxin A (ToxA, Pseudomonas aeruginosa).

- Kapsel: Die Wirkung kommt evtl. über eine Blockierung der alternativen Komplementaktivierung (C3b) zustande. Bsp.: Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae.

- Phagosom-Lysosom-Fusionshemmung: Bsp.: Mycobacterium tuberculosis.

- Hemmung des oxidative burst : Bsp.: Legionella pneumophila.

- Komplement-Resistenz (Serumresistenz): Ein modifiziertes Lipopolysaccharid (LPS) Gram-negativer Bakterien aktiviert nicht mehr das Komplementsystem.

Schutzmechanismen gegenüber der spezifischen Immunabwehr:

- IgA-Proteasen: Typische Schleimhautparasiten wie Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae und N. meningitidis bilden Proteasen, die Mucosa-IgA zerstören.

- Antigenvariation: Einige Erreger können die Zusammensetzung ihrer Zellwand- oder Kapselantigene rasch variieren, so dass die Erreger auf neugebildetete und gegen sie gerichtete Antikörper rasch reagieren können (die spezifische Immunantwort bzw. die Induktion neuer Antikörper und Expansion der entsprechenden B-Zell-Klone dauert einige Tage). Bsp.: Neisseria gonorrhoeae kann die Primärstruktur seines Pilins (Haftpili-Antigen) auf genetischer Ebene durch Austausch einzelner Genkasetten rasch verändern.

- Immuntoleranz:

- Molekulare Mimikry: Erregerbestandteile weisen Ähnlichkeiten auf mit körpereigenen Oberflächenmolekülen, so dass der Körper diese als "eigen" wahrnimmt (Kreuztoleranz). Bsp.: Das M-Protein von Streptococcus pyogenes.

- Sehr früh im Leben stattfindende Infektionen können dazu führen, dass das Immunsystem die Antigene nicht mehr als fremd erkennt.

Aggressine und Moduline - Mechanismen der Erregerausbreitung und Krankheitserzeugung

Die Ausbreitung im Körper kann erfolgen durch die

- Produktion gewebsauflösender hydrolytischer Exotoxine (Exoenzyme) wie Kollagenasen, Elastasen, Hyaluronidasen und anderen Proteasen.

- Infektion von Zelle zu Zelle. Die Erreger induzieren die Aktinpolymerisation und lassen sich in die benachbarte Zelle schießen. Bsp.: Listerien und Shigellen.

- Generalisierte Ausbreitung: Erreger können in das Blut- oder Lymphystem eindringen und sich an ihre(n) bevorzugte(n) Absiedelungsort(e) transportieren lassen. Organotrope Erreger wie Mumps-Viren z.B. in die Drüsen, weniger wählerische wie Tuberkulose-Bakterien überall hin.

Die Schädigung des Makroorganismus kann bedingt sein durch die bereits genannten

- Exotoxine. Nach dem Schädigungsmuster unterscheidet man hydrolytische Exoenzyme, Zytotoxine (generelle Zellgifte), Enterotoxine (Bsp.: Durchfallerreger), Neurotoxine (Bsp.: Tetanustoxin), Membrantoxine wie z.B. porenbildende Proteine (Bsp.: Pseudomonas aeruginosa) oder Toxine mit Phospholipaseaktivität. Superantigene führen zur überschießenden Zytokinfreisetzung aus Makrophagen und T-Lymphzyten (Bsp.: Enterotoxine von Staphylococcus aureus). Toxine, die sich aus zwei Untereinheiten zusammensetzen, von denen die eine (B-Teil) für die Bindung an die spezifischen Rezeptoren der Zielzelle verantwortlich ist und die andere (A-Teil) für die Wirkung, nennt man AB-Toxine. Zu den AB-Toxinen gehört beispielsweise das Cholera-Toxin, das Pertussis-Toxin, das Diphtherie-Toxin und das E. coli-Enterotoxin.

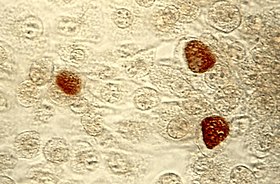

- Direkte Zellschädigung - Intrazelluläre Bakterien wie Chlamydien und Rickettsien, Parasiten wie Plasmodien sowie lysogene Viren zerstören die Zelle, in der sie sich vermehren.

- Endotoxine wie z.B. die Lipopolysaccharide (LPS), die beim Zerfall Gram-negativer Bakterien frei werden, führen als Moduline zur Überstimulation des Immunsystems mit massiver Freisetzung von Zytokinen, was im distributiven/septischen Schock, DIC (disseminierter intravasaler Gerinnung) und MOV (Multi-Organ-Versagen) gipfeln kann.

- Die Entzündung (immunologische Reaktion) selbst führt zu Gewebsschäden.

Infektionstypen

Pathogene Krankheitserreger verfolgen verschiedene Infektionsstrategien, um die bestehenden ökologischen Nischen auszufüllen. Während anspruchslose Erreger wie Pseudomonas, Clostridium tetani und Aspergillus auch außerhalb ihrer Wirte gut überleben und sich vermehren können und den Menschen dann infizieren, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, müssen sich andere Erreger, die für ihre Vermehrung und ihr Überleben auf bestimmte Wirte angewiesen sind, etwas mehr einfallen lassen. Grob vereinfachend kann man dabei die „hit-and-run“ Strategie von der „infect-and-persist“ Strategie unterscheiden.[2] In vielen Fällen gibt es Zwischenstufen, oder ein Erreger hat mehrere Wirtsspezies und wendet bei diesen unterschiedliche Strategien an.

Hit & Run (Transiente Infektion)

Pathogene Mikroorganismen, die sich in ihrem Wirt nicht gut halten, aber auf diesen angewiesen sind, nutzen augenblickliche Schwächen in der immunologischen Abwehr der Population, um sich rasch zu vermehren und dann auf den nächsten Wirt überzuspringen. Der Erreger tötet dabei den Wirt und entzieht sich damit selbst seine Lebensgrundlage (Pocken, Pest, Tollwut, Ebola) und/oder wird nach kurzer Zeit von dessen Immunsystem eliminiert (Masern, Mumps, Röteln, Erkältungsviren, Hepatitis A). In beiden Fällen muß er sich rasch um eine neue Bleibe bemühen. Damit sich dieser Prozess nicht totläuft, verfügen viele Erreger über die Fähigkeit, ständig ihre antigenen Eigenschaften zu ändern und damit der Lernfähigkeit des Immunsystems höherentwickelter Tiere etwas entgegenzusetzen. Zudem werden in eine Population ständig neue Mitglieder hineingeboren, die noch nicht immunisiert sind. Erkrankungen durch transiente Infektionen verlaufen meist akut und selbstlimitierend.

Infect & Persist (Persistente Infektion)

Erreger, die es gelernt haben, sich in ihrem Wirt zu halten, haben einen geringeren Selektionsdruck und müssen daher in der Phase der Neuinfektion meist weniger aggressiv auftreten, das rasche Töten des Wirts wäre kontraproduktiv (bei Immunkomprommittierten können die Verläufe trotzdem sehr akut sein). Beispiele sind Lentiviren (HIV, HTLV), Herpes-Viren (HSV, EBV, CMV), Papovaviren (HPV, Polyomaviren) und Mykobakterien. Die Verläufe sind meist chronisch.

Die Persister-Strategie gilt in abgeschwächter Form natürlich auch für alle Bewohner der physiologischen Kolonisationsflora, die zwar meist nur siedeln und beim Gesunden keine Infektion hervorrufen, die sich allerdings trotzdem gegenüber der Wirtsabwehr behaupten müssen.

Epidemiologie

Die Epidemiologie (von griech. epi: auf/über, demos: Volk, logos: Lehre) ist die Wissenschaft von der Verbreitung und den Ursachen gesundheitsbezogener Zustände und Ereignisse in Populationen.

Grundbegriffe

- Prävalenz: Zahl der Erkrankten/Infizierten an einem bestimmten Stichtag (X pro 100.000 Gesunde zum Zeitpunkt Y).

- Inzidenz: Zahl der Neuerkrankungen/-infektionen (X pro 100.000 Gesunde und pro Jahr).

- Mortalität: Zahl der in einem bestimmten Zeitraum an einer Krankheit/Infektion Verstorbenen (X pro 100.000 Erkrankte pro Jahr). Dieser Begriff wird oft mit der Letalität verwechselt.

- Morbidität: Zahl der in einem bestimmten Zeitraum an einer bestimmten Krankheit leidenden Personen (X pro 100.000 Menschen pro Jahr).

- Letalität: Anteil der Erkrankten/Infizierten, die an diesem Leiden versterben in Prozent (X%).

Ein gehäuftes Auftreten einer Infektionskrankheit (=Infektion + Symptome) kann mit folgenden Begriffen näher beschrieben werden:

- Epidemie: Zeitlich und örtlich begrenztes Vorkommen. (Bsp.: Die Masernepidemie in NRW 2006.)

- Endemie: Zeitlich unbegrenztes, örtlich begrenztes Vorkommen. (Bsp.: FSME ist in Süddeutschland endemisch.)

- Pandemie: Zeitlich begrenztes, örtlich unbegrenztes Vorkommen. (Bsp.: Grippepandemien)

Infektionsquellen

Mögliche Infektionsquellen sind:

- Menschen (Anthroponosen)

- Tiere (Zoonosen) - Bsp.: FSME (Zecken), Toxoplasma gondii (Katzen), Salmonellen (Nutztiere)

- Umwelt:

- Erde - Bsp.: Clostridium tetani

- Wasser - Bsp.: Vibrio cholerae

Übertragungswege

Horizontale Übertragungswege sind:

- über direkten Kontakt:

- aerogen - Bsp.: Erkältungsviren, Influenza

- oral - Bsp.: Shigellen, Salmonellen

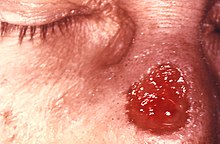

- mucokutan - Bsp.: Herpes simplex (Herpes labialis)

- sexuell - Bsp.: Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, HIV

- kutan - Bsp: Sarcoptes scabies, Infektionen über stechende Insekten

- über indirekten Kontakt:

- fäkal-oral - Bsp.: Pathogene Escherichia coli, Lebensmittelvergiftungen

- Schmier-Infektion - Bsp.: Wundinfektionen

Die vertikale Übertragung erfolgt

- diaplazentar - Bsp.: Röteln-Virus

Im Krankenhaus sind die Hände des Personals der wichtigste Übertragungsweg exogener, nosokomialer (d.h. im Krankenhaus erworbener) Infektionen.

Bekämpfung von Infektionen

Prophylaxe

Hygiene und Gesetze

Das Wort Hygiene stammt aus dem Griechischen (υγιεινή [τέχνη], hygieiné [téchne]) und bedeutet "der Gesundheit zuträgliche Kunst". Es leitet sich von der griechischen Göttin der Gesundheit, Hygéia, ab. Im engeren Sinn werden unter Hygiene die Maßnahmen zur Vorbeugung vor Infektionskrankheiten bezeichnet, insbesondere die Reinigung, Desinfektion und Sterilisation.

Verhaltensregeln

Generell gilt: Die Vermeidung einer Kontamination ist besser als jede Keimreduktion.

Verhaltensregeln in der Patientenversorgung:

- Seifen- und Desinfektionsmittelspender sollten mit dem Ellenbogen bedient werden.

- Der Wasserhahn wird mit einem Einmalhandtuch zugedreht.

- Die Hände werden mit Einmalhandtüchern abgetrocknet.

- Nach Naseputzen, Toilettengang u.ä. sollten die Hände zumindest gewaschen werden.

- Spritzen, Kanülen etc. sofort in den Abwurf werfen, nicht zwischendeponieren.

Schutzkleidung

Bei Arbeiten mit potentiell infektiösem Material (Blut, Sekrete, Ausscheidungen) sollten Handschuhe getragen werden. Bei sterilen Arbeiten (z.B. Wundversorgung, TUBK-Anlage) müssen sterile Handschuhe getragen werden, vorher sind die Hände zu desinfizieren. Bei isolierten Patienten und im OP-Bereich kommen Mundschutz, Häubchen, Schutzkittel und ggf. separate Schuhe dazu.

Reinigung

Reinigung ist die Beseitigung makroskopisch sichtbarer Verschmutzungen.

Desinfektion

Desinfektion ist die Keimreduktion auf ein nicht mehr infektionsfähiges Maß. Die Desinfektion kommt dort zur Anwendung, wo eine Sterilisation nicht möglich oder nicht notwendig ist.

- Die hygienische Händedesinfektion reduziert besonders die transiente Hautflora und ist die wichtigste Maßnahme zur Unterbrechung von Infektionsketten und Verhütung exogener nosokomialer Infektionen im Krankenhaus. Sporen werden allerdings meist nicht erfasst. Durchführung: In der Regel werden die Hände 30 s lang mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel (z.B. Desderman® N) desinfiziert. Wichtig ist die richtige Technik, um keine Stellen (z.B. häufig die Daumen) unbemerkt auszulassen.

- Chirurgische Händedesinfektion - Vor operativen Eingriffen ist eine besonders gründliche Desinfektion der Hände und Unterarme notwendig, um sowohl die transiente als auch die residente Flora ausreichend zu reduzieren. Die Hände werden einschließlich der Ellenbogen gründlich gewaschen, die Nagelfalze und Fingernägel mit einer sterilen, weichen Nagelbürste gereinigt. Der Seifenspender wird mit den Ellenbogen bedient. Danach werden die Hände, die Unterarme und die Ellenbogen in dieser Reihenfolge mit einem sterilen Handtuch abgetrocknet. Die Desinfektion erfolgt mit einem alkoholischen Desinfektionsmittel für 3-5 Minuten je nach Herstellerangaben (Uhr stellen!). Beim Entnehmen der Desinfektionslösung aus dem Spender wird der Spenderbügel mit dem Ellenbogen bedient. Die Hände sollten sich immer über den Ellenbogen befinden, um ein Herunterlaufen von Flüssigkeit von den Ellenbogen zu den Händen zu verhindern. Nach der 3er-Regel sieht das folgendermaßen aus:

- 1. Minute: Die Lösung wird über die volle Länge von den Fingerspitzen bis zum Ellenbogen in die Haut eingerieben.

- 2. Minute: Es wird 1 Minute lang über die Handschuhlänge desinfiziert.

- 3. Minute: Es werden ausschließlich die Hände selbst eingerieben.

- Während der Desinfektion sollte der Arzt keine nicht-desinfizierten Hautbereiche oberhalb des Ellenbogengelenks oder Gegenstände berühren.

- Haut- und Schleimhautdesinfektion - Vor Injektionen, Operationen usw. müssen die entsprechenden Hautareale desinfiziert werden. Für Injektionen sind z.B. alkoholische Desinfektionsmittel üblich (z.B. Neo Kodan®, 15s), im OP-Bereich werden farbige Desinfektionsmittel verwendet, für die Desinfektion von Schleimhäuten, z.B. vor TUBK-Anlage oder Wunden werden spezielle Desinfektionsmittel verwendet, da normale Mittel hier sehr schmerzhaft sind (geeignet ist z.B. Octenisept®, 1 min).

- Die Flächendesinfektion (Arbeitsflächen, Patientenliegen, Nachttische usw.) erfolgt mit speziellen Flächendesinfektionsmitteln. Die Herstellerangaben zu Konzentrationen und Anwendungsdauer sind einzuhalten. Präparate sind z.B. Terralin® (0,5%, 60min)

- Instrumentendesinfektion - Instrumente werden nach Benutzung in eine spezielle Desinfektionslösung abgeworfen. Auch hier sind die Herstellerangaben zu Konzentrationen und Anwendungsdauer zu berücksichtigen. Präparate sind z.B. Lysetol® AF und Secusept®.

Desinfektionsmittel:

Desinfektionsmittel unterscheiden sich hinsichtlich ihrer chemischen Eigenschaften, Wirkspektrum, Einwirkzeiten, Hautverträglichkeit, Materialverträglichkeit, Gesundheitsgefahren usw. erheblich. Für die einzelnen Anwendungsgebiete werden daher unterschiedliche Substanzen bevorzugt.

| Desinfektionsmittel | Bakterien | Sporen | Pilze |

|---|---|---|---|

| Oxidationsmittel | bakterizid | sporozid | fungizid |

| Halogene ( Chlor, Iod) |

bakterizid | langsam sporozid | fungizid |

| Alkohole | bakterizid | wirkungslos | fungizid |

| Aldehyde | bakterizid | langsam sporozid | fungizid |

| Phenole | bakterizid / bakteriostatisch | wirkungslos | fungizid |

| Ethylenoxid | bakterizid | wirkungslos | fungizid |

| Detergenzien | bakterizid (variabel) | wirkungslos | fungistatisch |

| Chlorhexidin | bakteriostatisch | wirkungslos | fungistatisch |

| Desinfektionsmittel | Viren | Anwendung |

|---|---|---|

| Oxidationsmittel | viruzid | Haut, Schleimhaut, Oberflächen, Instrumente |

| Halogene ( Chlor, Iod) |

viruzid | Chlor: Oberflächen, Wasser Iod: Haut, Schleimhaut |

| Alkohole | viruzid | Haut, Schleimhaut, Oberflächen, Instrumente |

| Aldehyde | viruzid | Oberflächen, Instrumente |

| Phenole | viruzid (variabel) | Haut, Schleimhaut, Oberflächen, Instrumente |

| Ethylenoxid | viruzid | Oberflächen, Instrumente, thermostabile Arzneimittel, Lebensmittel |

| Detergenzien | wirkungslos | Haut, Schleimhaut |

| Chlorhexidin | virustatisch | Haut, Schleimhaut |

Sterilisation

Bei der Sterilisation (auch: Sterilisierung) eines Produktes, einer Produktverpackung (z.B. Lebensmittel, Pharmazeutika), eines Gerätes (z.B. Endoskop) oder einer Lösung werden (im Idealfall) alle enthaltenen Mikroorganismen und deren Sporen abgetötet sowie Viren, Plasmide und andere DNA-Fragmente zerstört. In der technischen Abgrenzung zur Desinfektion wird bei der Sterilisation um eine Größenordnung höher abgetötet/ inaktiviert. Es muss also auf höchstens 10-6 Kolonien bildende Einheiten reduziert werden, das heißt: Von einer Million Keimen überlebt maximal einer. Sterilisationsverfahren:

Fraktionierte Sterilisation

Die fraktionierte Sterilisation wird auch Tyndallisierung genannt: die zu sterilisierenden Geräte werden an mehreren aufeinander folgenden Tagen mehrfach erhitzt, dazwischen werden sie zur Sporenauskeimung bebrütet.

Heißdampf-Sterilisation

Dampfsterilisation wird auch Autoklavieren genannt. Sie ist das Standardverfahren in den meisten Labors bzw. Krankenhäusern und bedeutet eine Erhitzung auf 121 bis 134 °C bei 2 bar für 15-20 Minuten, beispielsweise in einem Autoklav. Siehe auch Sterilisator. [Bearbeiten]

Heißluftsterilisation (Trockene Hitze)

- Das Ausglühen von metallischen Gegenständen durch Rotglut, etwa 500 °C, ist gebräuchlich bei mikrobiologischen Arbeiten.

- Das Abflammen (Flambieren) ist ein kurzes Ziehen des Gegenstandes durch eine Flamme.

- Heißluftsterilisation für Glas, Metalle, Porzellan ("backen"), bei

- 180 °C mindestens 30 Min.

- 170 °C mindestens 60 Min.

- 160 °C mindestens 120 Min.

Geräte, die hierfür benutzt werden, heißen

- Heißluft-Sterilisationsschrank

- Heißluft-Sterilisationstunnel

- konventionelle Heizung, 240-320 °C

- eingedüste Heißluft, 300-400 °C

- Laminar-Flow-Heißluft

Nassaseptik

Die Abtötung der Mikroorganismen erfolgt durch Chemikalien, welche in flüssiger Form auf die zu sterilisierenden Gegenstände aufgebracht werden. In der Getränketechnologie sind zum Beispiel Verfahren im Einsatz, welche mit Wasserstoffperoxid bzw. Peressigsäure funktionieren. Ein kritischer Parameter bei allen nassaseptischen Verfahren ist die Temperatur der sterilisierenden Lösung. In der Regel kann über höhere Temperatur die zur Sterilisation nötige Einwirkzeit drastisch verkürzt werden. Um die Chemikalien vom sterilisierten Objekt zu entfernen, wird typischerweise anschließend ein Waschvorgang mit sterilem Wasser vorgenommen.

Trockenaseptik

Nicht sehr scharf definierter Begriff für eine Gruppe von Sterilisationsverfahren in der kaltaseptischen Abfüllung von Lebensmitteln, insbesondere Getränken: Im Gegensatz zur Nassaseptik, bei der die zu sterilisierenden Objekte, meist Kunststoffflaschen aus PET oder HDPE, vor ihrer Befüllung mit keimabtötenden Chemikalien, wie insbesondere Peressigsäureprodukten, ausgewaschen werden, erfolgt die Keimabtötung bei der Trockenaseptik vorzugsweise mittels gasförmig zugeführtem Wasserstoffperoxid. Die zu sterilisierenden Oberflächen sind, im Gegensatz zur Nassaseptik, nach der Sterilisation trocken, was einen erheblichen Vorteil darstellt. Apparativer Aufwand und Betriebskosten sind bei Trockenaseptik in der Regel geringer als bei Nassaseptik. Jedoch sind die Verfahren technologisch schwieriger zu beherrschen und erfordern deutlich mehr Know-How.

Siehe hierzu beispielsweise bei Dry Sterilisation Process ein trockenaseptisches Sterilisationsverfahren, das selbst an extrem resistenten Endosporen Keimreduktionen von weit über 106 in Sekundenbruchteilen realisiert, jedoch unter Vakuumbedingungen abläuft.

Strahlensterilisation

Sterilisation mit ionisierender Strahlung: entweder mit UV-Licht, Elektronenbeschuss, Röntgen- oder Gammastrahlung.

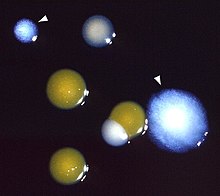

Plasmasterilisation

Die sterilisierende Wirkung von Plasmen ist wissenschaftlich in einer Vielzahl von Untersuchungen prinzipiell nachgewiesen. Dies gilt für Niederdruckentladungen angeregt durch Hochfrequenz oder Mikrowelle bis hin zu Normaldruckentladungen. Die sterilisierende Wirkung ist dabei einerseits auf die im Plasma generierte UV-Strahlung, andererseits auf die Bildung chemisch aggressiver Substanzen (freie Radikale) sowie den Beschuss der Mikrooganismen mit Ionen zurückzuführen. Trotz der prinzipiellen Eignung sind in der industriellen Realität Plasmaverfahren kaum verbreitet.

Entsprechende kommerzielle Systeme, die zur Sterilisation von medizinischen Gerätschaften eingesetzt werden und Plasmageneratoren enthalten, verwenden als Reagenz dampfförmiges Wasserstoffperoxid, so dass die Sterilisationswirkung in nennenswertem Umfang auf eine Gasphasensterilisation zurückgeht.

Gassterilisation

Gassterilisation erfolgt beispielsweise mit Formaldehyd, Ethylenoxid, Ozon oder Wasserstoffperoxid.

Sterilfiltration

Sterilfiltration ist Sterilisierung mittels einer Membran (Porenweite 0,22 µm). Nur kleine Moleküle können die Membran passieren, größere Partikel wie zum Beispiel Bakterienzellen werden zurückgehalten. Bakterien der Gattung Mycoplasma passieren allerdings die Membran aufgrund fehlender Zellwand. Sterilfiltration wird oftmals zur Sterilisierung hitzeempfindlicher Lösungen, beispielsweise serumhaltiger Gewebekulturlösungen, eingesetzt. Hauptanwendungen sind die Sterilfiltration von wässrigen Lösungen, hitzeempfindlichen Nährlösungen, Vitaminlösungen, Seren, Virusimpfstoffen, Plasmafraktionen und Proteinen. Nach erfolgter Sterilfiltraion ist nach europäischem Arzneibuch die Qualität des Filters mit Hilfe des Bubble-Point-Testes durchzuführen.

Zur Entfernung von Endotoxinen werden Aktivkohlefilter vor der Sterilfiltration verwendet. Um zu verhindern, das Pyrogene in das Produkt gelangen, wird eine vorherige Tiefenfiltration (z.B. mit einem Schichtenfilter) empfohlen.

Krankenhaushygiene

Nosokomiale Infektionen (von griech. nosokomeion 'Krankenhaus') sind Infektionen, die im Rahmen eines Aufenthaltes im Krankenhaus oder einer anderen medizinischen Einrichtung erworben werden, auftreten oder sich in Inkubation befinden (engl.: hospital-acquired infections). Sie spielen sowohl für die Gesundheit des Einzelnen als auch gesundheitsökonomisch eine große Rolle.

Die häufigsten Infektionen sind Pneumonien, Harnwegsinfektionen, Sepsis und Wundinfektionen.

Die Erreger stammen häufig aus der Standortflora des Patienten und führen auch bei optimaler Hygiene zu endogenen Infektionen. Das Risiko endogener Infektionen durch iatrogene Keimverschleppung z.B. beim Absaugen, beim Katheterisieren der Harnblase, bei der Wundversorgung etc. lässt sich durch steriles Arbeiten verringern. Das Risiko exogener Infektionen lässt sich durch eine konsequente Hygiene reduzieren, hier hat insbesondere die Händehygiene des Personals eine herausragende Bedeutung.

Häufige Erreger nosokomialer Infektionen[3]:

- Nosokomiale Pneumonie auf Intensivstationen: Staphylococcus aureus 18%, Pseudomonas aeruginosa 12%, Klebsiellen 9%

- Katheterassoziierte Sepsis: Koagulase negative Staphylokokken (CONS) 29%, Staphylococcus aureus 18%, Enterokokken 11%

- Nosokomiale Harnwegsinfektionen: Escherichia coli 24%, Enterokokken 22%, Pseudomoas aeruginosa 11%

- Wundinfektionen: Staphylococcus aureus 31%, Escherichia coli 14%, Enterokokken 12%

Problematisch ist insbesondere das verstärkte Auftreten von Multiresistenzen. In Deutschland sind bereits 15% der isolierten S. aureus-Stämme multiresistent.

Weblinks:

Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Das deutsche Infektionsschutzgesetz (IfSG) regelt seit dem 1. Januar 2001 die Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen.

Weblinks:

Meldepflichtige Krankheiten

Nach § 6 Meldepflichtige Krankheiten des IfSG sind

(1) Namentlich zu melden:

1. der Krankheitsverdacht, die Erkrankung sowie der Tod an a) Botulismus, b) Cholera, c) Diphtherie, d) humaner spongiformer Enzephalopathie, außer familiär-hereditärer Formen, e) akuter Virushepatitis, f) enteropathischem hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS), g) virusbedingtem hämorrhagischen Fieber, h) Masern, i) Meningokokken-Meningitis oder -Sepsis, j) Milzbrand, k) Poliomyelitis (als Verdacht gilt jede akute schlaffe Lähmung, außer wenn traumatisch bedingt), l) Pest, m) Tollwut, n) Typhus abdominalis/Paratyphus sowie die Erkrankung und der Tod an einer behandlungsbedürftigen Tuberkulose, auch wenn ein bakteriologischer Nachweis nicht vorliegt,

2. der Verdacht auf und die Erkrankung an einer mikrobiell bedingten Lebensmittelvergiftung oder an einer akuten infektiösen Gastroenteritis, wenn a) eine Person betroffen ist, die eine Tätigkeit im Sinne des § 42 Abs. 1 ausübt, b) zwei oder mehr gleichartige Erkrankungen auftreten, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird,

3. der Verdacht einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung,

4. die Verletzung eines Menschen durch ein tollwutkrankes, -verdächtiges oder -ansteckungsverdächtiges Tier sowie die Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers,

5. soweit nicht nach den Nummern 1 bis 4 meldepflichtig, das Auftreten

a) einer bedrohlichen Krankheit oder

b) von zwei oder mehr gleichartigen Erkrankungen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, wenn dies auf eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit hinweist und Krankheitserreger als Ursache in Betracht kommen, die nicht in § 7 genannt sind.

Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 bis 8, § 9 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 oder 3 oder Abs. 4 zu erfolgen.

(2) Dem Gesundheitsamt ist über die Meldung nach Absatz 1 Nr. 1 hinaus mitzuteilen, wenn Personen, die an einer behandlungsbedürftigen Lungentuberkulose leiden, eine Behandlung verweigern oder abbrechen. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 und 3 Satz 1 oder 3 zu erfolgen.

(3) Dem Gesundheitsamt ist unverzüglich das gehäufte Auftreten nosokomialer Infektionen, bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, als Ausbruch nichtnamentlich zu melden. Die Meldung nach Satz 1 hat gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1, 3 und 5, § 10 Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 und 4 Satz 3 zu erfolgen.

Weblinks:

Trinkwasserverordnung

Siehe: Trinkwasserverordnung

Lebensmittelsicherheit

Siehe: Lebensmittelhygiene

Innenraumhygiene

Zur Innenraumhygiene gehören z.B. alle Maßnahmen, die die Belastung der Atemluft vermindern. Dazu zählt z.B. die Prophylaxe von Schimmelbildung durch richtiges Lüften, bauliche Maßnahmen usw.

Dispositionsprophylaxe

Zur Dispositionsprophylaxe zählen die aktive Immunisierung, die passive Immunisierung und die Chemoprophylaxe.

Aktive Immunisierung

Die aktive Impfung mit Lebend- oder Totimpfstoffen ist die häufigere, sicherste und kostengünstigste Form der Impfung.

Lebendimpfstoffe enthalten abgeschwächte Erreger, die sich im Wirt vermehren müssen, um eine adaequate Immunstimulation hervorzurufen. Sie können daher frühestens 9 Monate nach Geburt verabfolgt werden, da sie vorher von persistierenden mütterlichen Antikörpern (Nestschutz) oft vorzeitig eliminiert werden. Nicht geimpfte Kinder stellen in dieser Phase eine Infektionsquelle für die nur partiell geschützten Säuglinge dar (z.B. im Wartezimmer beim Kinderarzt).

Totimpfstoffe enthalten abgetötete Erreger oder Bruchstücke davon. Es gibt auch Toxoidimpfstoffe, die nur das biologisch inaktive Toxin (Toxoid) eines Erregers enthalten (z.B. das Tetanus-Toxoid), sie werden ebenfalls zu den Totimpfstoffen gezählt.

Bei der aktiven Impfung hat das Immunsystem die Chance, die Antigene des Erregers kennenzulernen und eine entsprechende Immunität aufzubauen, ohne dabei die Erkrankung selbst zu durchlaufen. Die antigen wirksamen Proteine bzw. Glykopeptide werden als körperfremd erkannt und führen zur klonalen Expansion reaktiver T- und B-Lymphozyten. Letztere differenzieren sich zu antikörperbildenden Plasmazellen. Die Induktion der primären spezifischen Immunantwort nimmt etwa 14 Tage in Anspruch. Einige T- und B-Lymphozyten differenzieren sich nach der primären Immunantwort zu langlebigen B- und T-Gedächtniszellen, die einen langfristigen Impfschutz gewährleisten.

Kommt der Körper erneut mit dem Erreger in Kontakt, so kann durch die Gedächtniszellen eine sehr viel schnellere und effizientere Immunantwort in die Wege geleitet werden, so dass der Erreger rasch eliminiert wird und die Erkrankung sich nur in abgeschwächter Form oder gar nicht mehr manifestiert.

Weblinks:

Passive Immunisierung

Eingeführt wurde die passive Impfung 1890 von Emil von Behring, als er ein Heilverfahren gegen Diphtherie entwickelte. Bei der passiven Impfung wird der Antikörper direkt appliziert. Das hat den Vorteil, dass der Organismus nicht erst selbst die Immunglobuline bilden muss und ein sofortiger Impfschutz zur Verfügung steht, der jedoch nur nur wenige Wochen bis Monate anhält.

Die passive Impfung ist daher nur eine Notfallmaßnahme bei fehlender oder ungewisser Immunität, falls schon ein Kontakt mit dem Erreger stattgefunden hat (Postexpositionsprophylaxe). Beispielsweise wird man Patienten mit unklarem Impfstatus und einer verunreinigten Wunde sowohl eine aktive als auch eine passive Impfung gegen Tetanus empfehlen, um eine Infektion sicher auszuschließen. Gleiches gilt für die Tollwut bei Hundebissen.

Die Antikörper werden in der Regel aus bis zu 20.000 gepoolten Blutkonserven extrahiert. Das birgt eine gewisse Gefahr für die Übertragung von Krankheiten, insbesondere solcher, dessen Übertragungsmodus nicht bekannt ist (z.B. BSE). Auch bekannte Krankheiten (HIV) könnten bei unsachgemäßer Bearbeitung übertragen werden. Neuerdings gibt es auch passive Impfstoffe, bei denen die Antikörper auf gentechnologischem Weg speziell auf einen bestimmten Erreger zugeschnitten in Reinform hergestellt werden (monoklonale Antikörper). Ein Beispiel ist die passive Impfung gegen das Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) bei gefährdeten Frühgeborenen mit Lungenerkrankungen.

Auch das Gegengift bei Schlangenbissen beruht in der Regel auf dem Prinzip einer passiven Impfung. Dieses sogenannte Antivenin wird hergestellt, indem kleine Mengen des Toxins Pferden, Schafen, Ziegen oder Kaninchen injiziert werden. Die Tiere bilden daraufhin spezifische Antikörper, welche aus dem Blut extrahiert werden können.

Die passive Impfung ist aufgrund der Herstellungskosten verglichen mit der aktiven Imfung um ein Vielfaches teuerer.

In ähnlicher Weise wie bei einer passiven Impfung sind Neugeborene befristet gegen einige Infektionskrankheiten geschützt. Unmittelbar nach der Geburt wirken noch IgG-Antikörper, die das Kind über die Plazenta erhalten hat. Diese Leihimmunität der Neugeborenen lässt im Laufe der ersten Monate nach der Geburt allmählich nach. Säuglinge bekommen zusätzlich IgA über die Muttermilch, das vor allem gegen Magen-Darm-Erkrankungen schützt. Die allgemein und in Deutschland insbesondere durch die Ständige Impfkommission (STIKO) empfohlenen Kinder-Impfungen sollten daher so erfolgen, dass möglichst keine Lücke in der Erreger-Abwehr entsteht.

Expositionsprophylaxe

Eine Isolierung kann in der Medizin eine Maßnahme sein, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern.

Quarantäne

Die Quarantäne (ital. quaranta giorni „vierzig Tage“) ist eine vorübergehende Isolierung zur Verhinderung der Ausbreitung von infektiösen Krankheiten, zum Beispiel zwischen Menschen oder Tieren. Die Quarantäne ist eine sehr aufwendige, aber auch sehr wirksame seuchenhygienische Maßnahme, die insbesondere bei hochansteckenden Krankheiten mit hoher Sterblichkeit angewendet werden muss. In Anlehnung an diese Analogie wird der Begriff auch in der IT-Branche verwendet, um Schadsoftware (wie etwa Trojaner-, Viren- und Wurmprogramme) in einem extra geschützten Bereich aufzubewahren.

Geschichte: Um ihre Stadt vor Pestepidemien zu schützen, beschloss im Juli 1377 die Regierung der Republik Dubrovnik, dass sich vor dem Betreten der Stadt alle ankommenden Reisenden und Kaufleute vierzig Tage lang isoliert in eigens dafür errichteten Lazaretten aufhalten müssen.

1383 wurde zum ersten Mal in Marseille die Quarantäne über ankommende Schiffe verhängt, um sich auch vor der Pest zu schützen, die damals in Europa wütete. Eine andere Quelle spricht davon, dass Beamte aus Venedig 1374 die Quarantäne einführten. Besatzung und Waren wurden zunächst auf einer Hafeninsel isoliert und durften erst nach dreißig, später nach vierzig Tagen an Land.

Quarantänemaßnahmen haben 1918 Australien vor dem Übertritt der Spanischen Grippe geschützt.

Bei Pockenausbrüchen wurden in der BRD noch in den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts drastische Isolierungsmaßnahmen ergriffen. Die betroffenen Personen wurden teilweise ohne ärztliche Versorgung in Schullandheimen isoliert und mussten sich selbst versorgen.

Laut Duden wurde der Begriff Quarantäne im 17. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnt – „(une) quarantaine“ ist das franz. Zahlwort für eine Menge von vierzig Dingen. Dementsprechend heißt „vierzig Tage“ im Französischen „une quarantaine de jours“.

Schutz von Immungeschwächten

Zum anderen ist eine Isolierung bei Patienten erforderlich, die aus unterschiedlichen Gründen ein schwaches Immunsystem haben. Dabei geht es um den Schutz dieser Patienten.

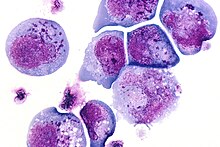

Eine solche Immunsuppression tritt auf, wenn wegen einer Krebserkrankung eine Chemotherapie durchgeführt wurde. Das gilt besonders bei Leukämie, wenn eine Knochenmarktransplantation durchgeführt werden muss. Die Notwendigkeit einer Isolation wird im Zweifelsfall von der Zahl der Leukozyten im Blut abhängig gemacht.

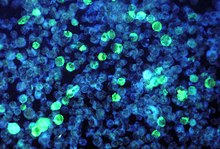

Bei Aids werden die Betroffenen auch mehr und mehr infektanfällig. Hier kann man die Gefährdung an der Zahl der CD4-Lymphozyten ablesen.

Vorgehen: Bei mäßig gefährdeten Patienten betritt das Krankenhauspersonal das Zimmer nur mit Mundschutz und einem eigens übergestreiften frischen Kittel, der dann wieder gewaschen wird. Manche Tumorpatienten dürfen auch zu Hause zeitweise keinen Besuch empfangen.

Auf Leukämiestationen leben Patienten oft wochenlang in luftdichten Kammern, sie werden über zwei Löcher in der Wand gepflegt, an denen Handschuhe befestigt sind.

Antimikrobielle Therapie

Siehe dazu die Kapitel Virostatika, Antibiotika und Antimykotika im Buch Pharmakologie und Toxikologie.

- ↑ Savolainen S et al. “The bacterial flora of the nasal cavity in healthy young men”. Rhinology, 24(4):249-55, Dec 1986. PMID:3547601

- ↑ http://www.bvd-info.ch/tierarzte/infektionstypen.html

- ↑ http://www.rki.de/cln_006/DE/Content/GBE/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/.../nosokomiale_infektionen.pdf

Einleitung

Das Immunsystem (von lat.: immunis = frei, verschont, unberührt) ist ein komplexes System des Körpers zur Abwehr von Mikroorganismen und Vernichtung fehlerhafter Zellen, um so Gefahren für den Körper abzuwenden. Neben einem angeborenen Immunsystem, welches eine unspezifische Abwehr gegen Schadfaktoren darstellt, gibt es ein erworbenes Immunsystem (auch adaptives Immunsystem genannt), welches spezifische Mechanismen der Abwehr zur Verfügung stellt. In vivo arbeiten beide Systeme Hand in Hand und ergänzen sich gegenseitig.

Lebewesen müssen sich ständig mit Einflüssen aus der belebten Umwelt auseinandersetzen, einige davon stellen eine Bedrohung für die körperliche Unversehrtheit dar. In den Körper eindringende Mikroorganismen können zu Funktionsstörungen, Krankheiten und Tod führen. Typische Krankheitserreger sind Bakterien, Viren und pathogene Pilze, sowie ein- und mehrzellige Parasiten (z.B. Protozoen wie Plasmodien oder Bandwürmer).

Auch Veränderungen im Inneren des Körpers können die Existenz bedrohen: Wenn mutierte, dysplastische Körperzellen der Apoptose entgehen, können sie der Ausgangspunkt von Krebserkrankungen werden.

Ob nach einer Infektion eine Erkrankung auftritt, hängt vom komplexen Wechselspiel des Immunsystems mit dem (ungebetenen) Gast ab. Eine Rolle spielen etwa die Menge der eingebrachten Erreger und deren krankmachenden Eigenschaften (Virulenz), sowie der Zustand des Immunsystems der betroffenen Person - So kann durch vorherigen Kontakt mit dem Erreger bereits eine Immunität bestehen, die Erregerdosis oder -virulenz für einen Krankheitsausbruch zu gering sein oder der Kampf zwischen Immunsystem und Infektionserreger schlägt keine großen Wellen [inapparente/subklinische Infektion oder stille Feiung (Immunisierung ohne Impfung oder Erkrankung)]. Bei intaktem Immunsystem und geringer Erregerdosis kann also eine Erkrankung wie beispielsweise eine Erkältung entweder überhaupt nicht ausbrechen oder einen weniger schweren Verlauf nehmen. In der Tat versuchen tagtäglich tausende von Organismen in der Körper einzudringen, die vom Immunsystem daran gehindert werden.

Die wichtigste Fähigkeit des Immunsystems besteht darin "Eigen" und "Fremd" (inklusive Krankheitserreger und Krebszellen) zu unterscheiden und Fremdes zu bekämpfen. Dafür steht dem Körper ein höchst effektives System zur Verfügung, an dem viele Arten von Zellen und biochemischen Molekülen beteiligt sind.

Lymphatische Organe

Das Knochenmark

Die Blutbildung in der ersten Embryonalperiode findet im Dottersack statt und wird dann zunehmend in die Leber und Milz verlagert (Fetalperiode). Das rote Knochenmark ist nach dem 3. Lebensmonat der alleinige Ort der Blutbildung (Hämatopoese). Aus den Knochenmarksstammzellen gehen alle Blutzellen (Leukozyten, Erythrozyten, Thrombozyten) hervor.

Das Lymphsystem

Zum Lymphsystem gehören vor allem die Lymphknoten und Lymphbahnen. Die meisten Abwehrzellen zirkulieren regelmäßig zwischen dem Blutkreislauf und dem Lymphsystem, welches am linken und rechten Angulus venosus mit der Vena jugularis interna in die Vena subclavia einmündet. In den Lymphknoten findet der wichtige Prozess der Antigenpräsentation und der klonalen Expansion statt. Die Antigene werden aus dem Gewebe über die blind beginnenden Lymphgefäße in die Lymphknoten transportiert. Weitere Aufgaben des Lymphsystem sind der Abtransport von interstitieller Flüssigkeit, die nicht in den venösen Kapillarschenkel zurück diffundiert (ca. 2l pro Tag) sowie der Abtransport von Nahrungslipiden und fettlöslichen Vitaminen (Chylomikronen) aus dem Darmtrakt.

Die Milz

Die Milz gehört beim Erwachsenen zu den sekundären Immunorganen. Das retikuloendotheliale System aus Phagozyten filtert in den den Milzsinus defekte Erythrozyten (Blutmauserung) und (besonders bekapselte) Krankheitserreger heraus und baut diese ab.

Wird die Milz entfernt, so sind Impfungen gegen Pneumokokken und Haemophilus influenzae B dringend anzuraten.

Gaumen- und Rachenmandeln

Die Gaumenmandeln (Tonsillae phyrengeae), Rachenmandel (Tonsilla palatina) und Zungenmandel (Tonsilla lingualis) gehören ebenfalls zu den lymphatischen Geweben und bilden zusammen mit den zahlreichen Lymphfollikeln der Rachenhinterwand den Waldeyer Rachenring. Dieser ist vor allem für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig, die über Mund und Nase aufgenommen werden.

Der Thymus

Der Thymus sitzt retrosternal dem Herzbeutel auf. Er ist bei Säuglingen und Kleinkindern im Verhältnis viel größer als bei Erwachsenen und dient der Entwicklung und Reifung von T-Lymphozyten. Gemeinsam mit dem Knochenmark zählt der Thymus zu den primären lymphatischen Organen.

Disseminiertes lymphatisches System

In praktisch jedem Organ finden sich mehr oder weniger lokalisiert Abwehrzellen, die sich meist von Makrophagen (Monozyten-Makrophagen-System, MMS) ableiten. Hierzu gehören z.B. die "Kupffer'schen Sternzellen" der Leber.

Haut- und Schleimhaut-assoziierte Lymphgewebe

Besonders ausgeprägt ist eine Ansammlung von Lymphgeweben im Bereich der inneren (mucosa-associated-lymphatic-tissue, MALT) und äußeren Körperoberflächen, wo sich Innen- und Außenwelt treffen (Magendarmtrakt, Atemwege usw. zählen dabei zur Außenwelt). Dazu gehört das gut-associated-lymphatic-tissue (GALT) des Dünndarms, das sich weiter distal im Ileum zu den "Peyer'schen Plaques" gruppiert. Auch der Appendix gehört dazu. Weitere Beispiele sind das bronchus- (BALT) und das skin- (SALT) associated lymphoid tissue.

Das Blut

Auch das Blut mit den zirkulierenden Immunozyten, Antikörpern und dem Komplementsystem kann dem Immunsystem zugeordnet werden.

Leukozyten - Die zellulären Bestandteile des Immunsystem

Leukozyten bilden das Gros der zellulären spezifischen (T-Lymphozyten), der unspezifischen (Granulozyten, Makrophagen), sowie der humoralen spezifischen Abwehr (Immunglobulin-bildende B-Zellen). Daneben sollen auch Thrombozyten eine geringe immunologische Aktivität entfalten.

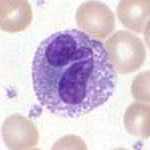

Eigenschaften: Leukozyten verfügen je nach ihrer Art über unterschiedliche Gestalt und verschiedenen Aufbau. Die Größe der Leukozyten schwankt zwischen 7µm bei Lymphozyten und 20µm bei Monozyten. Im Ggs. zu Erythrozyten und Thrombozyten enthalten sie einen Zellkern. Die Lebensdauer reicht von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten. Leukozyten sind amöboid beweglich und können aktiv aus dem Blut in die verschiedenen Gewebe einwandern.

Bildung: Die Leukopoese findet beim Erwachsenen vorwiegend im roten Knochenmark der platten Knochen (Brustbein und dem Becken), bei Kindern auch in den Epiphysen langer Röhrenknochen statt. Ursprung aller Blutzellen sind die pluripotenten Knochenmarksstammzellen. Bei ihrer Teilung entstehen keine identischen Tochterzellen, sondern jeweils eine neue pluripotente Stammzelle und eine determinierte Stammzelle (Vorläuferzelle einer Blutzellreihe), welche anschließend weiter heranreift. Leukozyten differenzieren sich über zahlreiche Zwischenstufen zu den mehr oder weniger fertigen Zellen. Die endgültige Prägung der Lymphozyten erfolgt im lymphatischen System. Gesteuert wird die Leukopoese durch zahlreiche Zytokine, z.B. verschiedene colony stimulating factors (CSF), die z.T. auch therapeutisch verabreicht werden können.

Funktionen: Die einzelnen Untergruppen der Leukozyten übernehmen verschiedene Aufgaben innerhalb des Immunsystems von der Phagozytose, über die Markierung von Antigenen bis zur Bekämpfung von körpereigenen und körperfremden Zellen und Krebszellen. Neutrophile Granulozyten und Makrophagen zum Beispiel sind als Bestandteil der unspezifischen Abwehr zur Phagozytose fähig. Dabei nehmen sie Fremdmaterial auf und machen es mit Hilfe lysosomaler Enzyme unschädlich. B-Lymphozyten produzieren nach geeigneter Stimulation speziell gegen bestimmte Erreger oder schädigende Stoffe gerichtete Antikörper. Sie gehören somit zur spezifischen Abwehr. T-Lymphozyten dienen unter anderem der Koordination zwischen spezifischer und unspezifischer Abwehr. Auch an Entzündungen sind Leukozyten immer beteiligt, die sie durch Mediatoren wie Zytokine und Leukotriene aufrecht halten, modulieren oder beenden. Leukozyten spielen ausserdem eine wesentliche Rolle bei allen Autoimmunkrankheiten.

Morphologie der Leukozyten: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die unterschiedlichen Leukozytenarten zu kategorisieren. Beispielsweise nach Bau und Zugehörigkeit. Hier einige Beispiele:

- Die oberflächlichste Einteilung wäre die Unterteilung in Granulozyten und Agranulozyten:

| Granulozyten | Agranulozyten |

|---|---|

| haben unregelmäßig gelappte Zellkerne und kleine Partikel im Cytoplasma |

besitzen rundliche oder bohnenförmige Zellkerne und keine Partikel im Zytoplasma |

| - Granulozyten | - Monozyten - Dendritische Zellen - Mastzellen - Lymphozyten |

- Aufgrund ihrer Abstammung und Farbe in der Pappenheim-Färbung können sie wie folgt unterschieden werden. Alle Zellen der lymphatischen Reihe gehen auf lymphatische Vorläuferzellen zurück, die der myeloiden Reihe entwickeln sich aus myeloiden Vorläuferzellen.

| lymphatische Reihe | myeloide Reihe |

|---|---|

| Lymphozyten | Monozyten Dendritische Zellen Mastzellen Granulozyten |

- Lymphozyten und Granulozyten werden in weitere Zelltypen unterteilt:

| Lymphozyten | Granulozyten |

|---|---|

| B-Lymphozyten T-Lymphozyten NK-Zellen |

- Neutrophile Granulozyten - Eosinophile Granulozyten - Basophile Granulozyten |

Durch die Bestimmung der charakteristischen Expressionsmuster an CD-Oberflächenmolekülen (cluster of differentiation) und der Enzymaustattung können alle Leukozyten (und entsprechend differenzierte Tumorzellen) in die hämatopoetische Reihe eingeordnet werden. Bsp.:

- Stammzelle: CD 34

- Myeloische Zellinie:

- Myeloische Vorstufen: CD 13, CD 33, CD 34, CD 41

- Granulozyten und Vorstufen (Blasten):

- MPO (Myeloperoxidase)

- CAE (Chlorazetatesterase) - Granulozyten vom frühen Promyelocyten bis zum reifen Neutrophilen:

- Monozyten und Megakaryozyten in allen Stadien: ANAE (alpha-Naphtylacetatesterase)

- Makrophagen: CD68

- Lymphozytenlinie:

- T-Zelle: CD 3, CD 5

- CD 4 - T-Helferzellen

- CD 8 - Zytotoxische T-Zellen

- B-Zelle:

- CD 10 - mittleres Reifestadien der B-Lymphozyten

- CD 19 - alle B-Zellen

- CD 20 - frühe B-Zellen

- CD 23 - B-Lymphozyten, dendritische Zellen

- CD 79a

- T-Zelle: CD 3, CD 5

- Myeloische Zellinie:

Funktionen der einzelnen Leukozyten im Überblick

| Immunzellen | Aufgabe und Funktion |

|---|---|

| Monozyten | Vorläufer der Makrophagen |

| Makrophagen | Phagozytose |

| Mastzellen | Freisetzung von Histamin |

| Antigenpräsentierende Zellen (z. B. Makrophagen, B-Zellen und Langerhanszellen) |

APZ phagozytieren Fremdantigen, zerlegen es in Oligopeptide und präsentieren es über MHC-II-Moleküle z.B. an T-Lymphozyten und leiten damit die Immunantwort ein. |

| Granulozyten | |

| Neutrophile Granulozyten | Phagozytose (Eiterbildung) |

| Eosinophile Granulozyten | Abwehr von Parasiten, allergische Reaktionen |

| Basophile Granulozyten | Abwehr von Parasiten, Auslösen allergischer Reaktionen, Entzündungsreaktionen |

| B-Zell-Gruppe | |

| B-Lymphozyten | Vorläufer der Plasmazellen im Blut |

| Plasmazellen | Antikörperproduktion |

| B-Gedächtniszellen | Langlebige B-Zellen mit einem Gedächtnis für spezielle Antigene |

| T-Zell-Gruppe | |

| T-Helferzellen | Aktivieren Plasmazellen und Killerzellen Erkennen Antigene auf den APZ |

| T-Supressorzellen | Bremsen die Immunantwort, hemmen die Funktion der B-Zellen und anderer T- Zellen |

| T-Gedächtniszellen | Langlebige T-Zellen mit einem Gedächtnis für spezielle Antigene |

| T-Killerzellen (zytotoxische T-Zellen) | Erkennen und zerstören von Viren befallene Körperzellen und Tumorzellen indem sie auf bestimmte Antigene der befallenen Zellen reagieren |

| Killerzellen | |

| Natürliche Killerzellen (NK) | Greifen unspezifisch virenbefallene und Tumorzellen an |

Bindung der Leukozyten an die Blutgefäße: Kommt es in einem Gewebe zum erregereintritt und zur Entzündung so produzieren ortsständige Immunzellen Zytokine, die die Endothelzellen der Blutgefäße dazu anregen, spezielle Adhäsionsmoleküle zu exprimieren. Die Leukozyten rollen normalerweise an den Endothlien entlang. Kommen sie mit solchen Signalstrukturen in Kontakt, werden sie aktiviert, heften sich an und beginnen zwischen den Endothelzellen hindurch in das Gewebe einzudringen (Leukodiapedese) um an den Ort der Entzündung zu gelangen. Im Rahmen der Entzündung zerstörte mikrobielle Bestandteile werden mit der Lymphe in die regionäen Lymphknoten abtransportiert und dort über MHC-II-Moleküle an Lymphozyten präsentiert. B-Lymphozyten erkennen dabei Antigene über membranständige Antikörper, T-Lymphozyten "tasten" mit speziellen T-Zell-Rezeptoren. Dabei kommt es zur Interaktion zwischen APZ, B-Zellen und T-Zellen wie den CD4-positiven T-Helferzellen. Die "scharf gemachten" Zellen der spezifischen Abwehr gelangen danach über das Lymphystem ins Blut und von dort wieder an den Ort der Entzündung.

Zahlen und Werte:

Normalwerte

| Normalwerte | alte Einheit | SI-Einheit |

|---|---|---|

| Erwachsene | 4.000 - 10.000/µl | 4 - 10 x 109/l |

| Schulkinder | 5.000 - 15.000/µl | 5 - 15 x 109/l |

| Kleinkinder | 6.000 - 17.500/µl | 6 - 17,5 x 109/l |

| Neugeborene | 9.000 - 30.000/µl | 9 - 30 x 109/l |

Zum Vergleich: Erythrozyten: ca. 4-5.000.000/µl (Auf siebenhundert rote Blutkörperchen kommt unter normalen Bedingungen etwa ein weißes Blutkörperchen), Thrombozyten: ca. 150.000-300.000/µl.

Prozentualer Anteil der Untergruppen an der Gesamtzahl der Leukozyten im Organismus (Differentialblutbild)

| Immunzellen | Anteil in % |

|---|---|

| Monozyten | 2 – 8 |

| Lymphozyten | 20 - 45 |

| Neutrophile Granulozyten segmentkernig | 50 - 70 |

| Neutrophile Granulozyten stabkernig | 3 - 5 |

| Eosinophile Granulozyten | 2 - 4 |

| Basophile Granulozyten | 0 - 1 |

Granulozyten

Granulozyten machen ca. 60% aller Leukozyten aus. Ihre Lebensdauer beträgt 2-3 Tage. Der Abbau der Granulozyten erfolgt im mononukleären Phagozytosesystem (MPS=MMP). Sie können die Blutbahn verlassen und ins Gewebe einwandern. Ihre Funktion liegt vor allem in der unspezifischen Abwehr (angeborenen Immunantwort) von Bakterien, Parasiten und Pilzen.

Es gibt neutrophile, basophile und eosinophile Granulozyten, die je nach Färbeverhalten des Protoplasma beschrieben und unterteilt werden. Sie haben jeweils unterschiedliche Funktionen (s.u.).

Das Monozyten-Makrophagen-System (MMS)

Monozyten sind mit einem Durchmesser von 12 - 25 μm die größten Zellen im Blut. Sie sind Bestandteil des Immunsystems und Vorläufer u. a. der Makrophagen.

Nach ihrer Entstehung im blutbildenden roten Knochenmark gelangen sie über das Blut in verschiedene Organe und wandeln sich dort je nach Gewebe in die entsprechenden Zellen des mononukleären Phagozytosesystems (MPS, = MMS (Monozyten-Makrophagen-System) = RES (Retikulo-Endotheliales System) = früherer Ausdruck RHS (Retikulo-Histiozytäres System) um. Dies sind:

- Makrophagen der meisten Gewebe

- Alveolarmakrophagen der Lunge

- Kupffer-Stern-Zellen der Leber

- Langerhans-Zellen der Haut

- Mikroglia des ZNS

- Osteo- und Chondroklasten von Knochen und Knorpel

- A-Synovialozyt der Gelenkkapsel

Die Aufgaben der Zellen des mononukleären Phagozytosesystems ist die Aufnahme (Phagozytose) von Fremdmaterial und Krankheitserregern sowie die Antigenpräsentation des prozessierten aufgenommenen Materials gegenüber T-Lymphozyten. Osteo- und Chondroklasten als Makrophagenabkömmlinge phagozytieren intaktes körpereigenes Material im Rahmen des normalen Knochenstoffwechsels bzw. der chondrogenen Ossifikation (Knochenbildung über eine Knorpelmatritze).

Etwa 8% der zirkulierenden Blutmonozyten entsprechen einem Phänotyp, der Makrophagen ähnelt. Er besitzt neben den Oberflächenantigenen CD14 und CD86 neu das CD16 Antigen, ein niedrig-affiner Fc-Gamma-III Rezeptor, der eng mit der Phagozytose in Verbindung steht.

Das CD14 Molekül ist das entscheidende Ziel-und Effektormolekül in der Erkennung von Bakterien und fungiert als sogenannter Endotoxinrezeptor. Endotoxine sind pathogener Bestandteil Gram-negativer Bakterien (z.B. E. coli, Klebsiellen, Pseudomonas aeruginosa). Über das monozytäre CD14 werden aber auch Gram-positive Bakterien (über Lipoteichonsäure, Proteoglykane) gebunden. Die Bindung aktiviert das CD14 Molekül auf der Monozytenoberfläche und verursacht im Zellinneren die vermehrte Synthese und schließlich die Freisetzung proinflammatorischer Mediatoren wie Interleukin 1ß, Interleukin 6, Tumor-Nekrose-Faktor.

CD14+ und CD16+ Monoyzten sind als Vorstufen von Makrophagen auf dem Weg in ein "Zielgewebe", z.B. um dort Cholesterin (in den Gefäßen) abzubauen, oder Erreger (Bakterien, Pilze) abzutöten. Zusätzlich exprimieren diese „zirkulierenden Makrophagen“ in höheren Konzentrationen HLA-DR Moleküle sowie "toll-like" Rezeptoren TLR2 und TLR4. TLR gehören zu den erst vor wenigen Jahren entdeckten, angeborenen Erkennungsstrukturen des Immunsystems (als sog. genuine Überlebensstrukturen; "Todesrezeptoren"). Sie sind für die Immunerkennung und -antwort und damit für das Überleben des Organismus unabdingbar. Das HLA-DR Molekül und seine Untergruppen gehört ebenfalls zu den Immunantwort- und Erkennungssystemen und spielt in der Transplantationsmedizin eine große Rolle (hier bei der Gewebsverträglichkeit von Spender und Empfänger). Monozyten sind Ziel und Effektorzellen für Fremd-und körpereigene Antigene, die kurz vor dem Abbau stehen. Der CD14+ CD16+ HLA-DR+ Phänotyp von Blutmonozyten (=„aktivierte Monozyten“) ist assoziiert mit einer akzelerierten Atheromatose, einer Mikroentzündung, chronischen Leber- und Nierenentzündungen, der Infektabwehr und der Propagation von Tumorzellen. An der Arteriosklerose sind Monozyten/Makrophagen mitbeteiligt.

Makrophagen (Riesenfresszellen)

Entwicklung: Makrophagen entwickeln sich im Knochenmark aus einer pluripotenten Stammzelle über die myeloide Reihe. Die Differenzierung aus der Vorläuferzelle geschieht durch Einwirken verschiedener Wachstumsfaktoren. Hierzu zählen zunächst GM-CSF (Granulozyten-Monozyten colony stimulating factor) und später vor allem M-CSF (Monozyten colony stimulating factor). Die gereifte Monozyte wird ins Blut abgegeben. Sie kann sich unter Einfluß von Zytokinen im Falle von Entzündungen in Makrophagen umwandeln und gleichzeitig in alle Körpergewebe einwandern. Unter normalen Umständen sind das Auge und der Hoden frei von Makrophagen, auch die Plazentaschranke können sie nicht überwinden. Im Falle von Entzündungen oder tumorösen Veränderungen können diese Schranken jedoch aufgehoben sein. Folgen sind oft Erblindung oder Sterilität. Makrophagen können sich aus im Blut zirkulierenden Monozyten entwickeln. Diese wandern dann in das Zielgewebe ein, zB in Arterien (Atherosklerose), Leber (Hepatitis), Niere (interstitielle Nephritis) etc. Im Blut zirkulieren bei Gesunden etwa 8% aller Monozyten in Form eines "Vortyps" (Phaenotyps) der an Makrophagen erinnert (CD14, CD16, HLA-DR positiv). Bei Infektionen, aber auch bei Systemerkrankungen sowie erhöhten Blutfettwerten steigt dieser Phaenotyp im Blut teilweise stark an. Der Immunphaenotyp CD14+CD16+ (siehe : www.monozyten.de) ist speziell sensitiv auf die Gabe von Glucocorticoiden.

Vorkommen: In den Geweben haben die Makrophagen verschiedene Namen:

- Histiozyt übergeordnete Bezeichnung für Gewebsmakrophagen (insbesondere des Bindegewebees)

- Alveolarmakrophagen in den Lungenalveolen. Als Herzfehlerzellen kommen sie im gefärbten Sputum (Berliner-Blau-Reaktion) von Patienten mit Linksherz-Insuffizienz vor. So können Makrophagen auch als diagnostische Hilfsmittel dienen.

- Kupffer-Stern-Zellen in der Leber

- Osteoklasten sind Knochen-abbauende Zellen im Knochengewebe

- Hofbauerzellen in der Plazenta

- Mikroglia im Gehirn